Manuel des tunnels routiers

Manuel des tunnels routiers

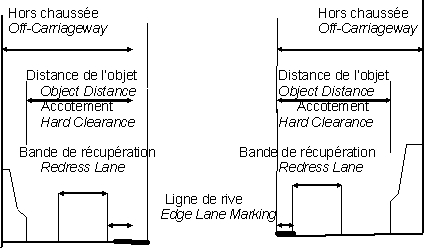

Pour faciliter et clarifier la communication et la comparaison il est nécessaire de définir un nombre minimal de termes concernant la chaussée et les zones latérales. Le groupe de travail qui a produit le Rapport 05.11. B. "Géométrie de la section transversale des tunnels routiers à circulation unidirectionnelle" a décidé d'appliquer la terminologie suivante :

Cette distinction est justifiée puisqu'il semble exister un consensus sur l'utilisation et les dimensions de la chaussée, alors que les dimensions et les critères relatifs aux éléments de la zone hors chaussée varient énormément d'un pays à l'autre.

Sur les routes en plein air du type autoroutier habituellement une voie d'arrêt d'urgence est habituellement prévue. Des zones latérales sont souvent restreintes dans les tunnels pour des raisons économiques. Cette restriction peut rendre impossible aux véhicules en panne de se garer dans cette zone à côté de la voie de circulation sans occuper une partie de cette voie et de ce fait de perturber le trafic.

La géométrie des zones hors chaussée varie entre les pays, et donc aucune règle générale ou chiffre ne peut être donné. Dans beaucoup de pays, dus aux coûts, la largeur du dégagement dur est trop faible pour garer convenablement un véhicule. C'est pour cela que, à certaines distances, des aires de stationnement sont mises à disposition. Cependant les expériences norvégienne et espagnole montrent que seulement 40 % des véhicules en panne atteignent ou utilisent ces aires de stationnement. Ceci démontre que ces aires de stationnement ne peuvent entièrement remplacer des voies d'arrêt d'urgence: voir les Paragraphes 8 à 10 du Chapitre III "Pannes" du Rapport 05.04.B.

Le danger que peut constituer la présence de garages ou d’autres obstacles latéraux vis à vis des usagers des tunnels a été étudié dans le rapport technique 2016R16FR intitulé : « Garages et protection contre les obstacles latéraux : les pratiques actuelles en Europe ». Ce rapport présente les résultats d’une étude menée dans différents pays européens en vue de collecter des informations concernant le nombre et la géométrie des garages, le retour d’expérience d’accidents impliquant des garages ou d’autres obstacles latéraux, des références d’études menées sur ce sujet et d’autres informations pertinentes. Les initiatives entreprises pour améliorer la sécurité des usagers vis-à-vis des obstacles latéraux sont mises en exergue et les conclusions générales du travail réalisé sont détaillées.

La voie d'arrêt d'urgence devrait donner la possibilité de garer une voiture en panne en dehors de la chaussée. Par conséquent la largeur mesurée à partir du côté externe du marquage devrait être au moins la largeur d'une voiture de tourisme (1,75 m) plus une largeur de 0,50 m pour permettre aux automobilistes de descendre, résultant en une voie de 2,45 m. En cas de circulation dense, une voie plus large peut être mise à disposition.

Au cas où des camions devraient également être garés en dehors de la chaussée une largeur de (2,50 + 0,50 + 0,20 =) 3,20 m est nécessaire comme expliqué dans le Chapitre 6 "La zone hors chaussée" du Rapport 05.11.B.

Les barrières de sécurité désignent généralement des « constructions massives destinées à guider sans risque les véhicules heurtant la paroi latérale du tunnel en les renvoyant en direction du trafic ». Elles diffèrent des glissières, qui sont d'un type flexible ou fragile, retenues par des poteaux, pour empêcher des véhicules de se heurter à la paroi latérale du tunnel.

Dans le cas des tunnels il convient de se demander si la distance de l'objet doit être déterminée par la distance entre le bord interne de la ligne de rive et le bord du trottoir, la partie avant des barrières en béton ou des glissières de protection, ou le piédroit du tunnel. En cas d'utilisation de trottoirs peu élevés, tous les experts s'accordent à dire que la distance à la paroi du tunnel est une bonne mesure. En l'absence de trottoir, il convient de mesurer la distance à la base ou à la partie inférieure ou supérieure des glissières de sécurité.

Dans les tunnels en particulier, les automobilistes préfèrent maintenir une certaine distance par rapport à la paroi (au trottoir,à la glissière ou à la barrière en béton), car leur angle de vue est plus limité. Lorsque la distance de l'objet est plus petite que sur la route en rase campagne, l'expérience montre que les automobilistes modifient leur trajectoire pour maintenir une certaine distance par rapport à la paroi du tunnel. : voir le Chapitre 6 " La zone hors chaussée" du Rapport 05.11.B.

Si les véhicules franchissant la ligne de rive ne redressent pas leur trajectoire à temps, les conséquences de leur collision contre la paroi doivent être réduites, à l'aide des barrières en béton ou des glissières. Les premières prennent moins de place que les secondes. Lorsqu'un véhicule heurte une barrière en béton avec un angle faible, il peut être remis dans le sens normal de circulation, ce qui peut éviter un accident grave. Lorsqu'un véhicule heurte une barrière en béton avec un angle important, les conséquences de la collision peuvent être graves. Les glissières métalliques ne sont pas aussi efficaces que les barrières en béton pour corriger ou redresser la trajectoire des véhicules déportés, mais causent moins de dommages en cas de collision avec un angle important. C'est pourquoi les barrières en béton son préférables sur les accotements étroits, et les glissières métalliques sur les accotements larges. En effet le fonctionnement d'une glissière nécessitant un espace plus important pour sa déformation, le tunnel doit être plus large, ce qui est souvent impossible du point de vue financier. En outre, les barrières en béton sont plus performantes à des vitesses réduites et nécessitent moins d'entretien.