L’incendie d’un ou plusieurs véhicules est l’évènement le plus redouté en tunnels. Par conséquent, de nombreux équipements présents en tunnel ont pour mission de prendre en compte ce risque.

Parmi ceux-ci, nous pouvons citer :

Ces équipements sont très souvent complétés par des exigences spécifiques qui concernent :

Parmi les moyens utilisés pour lutter contre les incendies dans les tunnels routiers, les systèmes de contrôle des fumées sont des considérations économiques et stratégiques importantes. Les principaux objectifs des systèmes de contrôle des fumées sont les suivants :

• Garder les usagers le plus longtemps possible dans une partie non enfumée de l’espace circulé. Cela signifie que la stratification de la fumée doit être maintenue intacte, laissant l’air sous la couche de fumée plus ou moins clair et respirable (cela s'applique aux tunnels bidirectionnels ou unidirectionnels congestionnés) ou/et que la fumée doit être poussée complètement d'un côté du feu (cela devrait de préférence être appliqué aux tunnels unidirectionnels non congestionnés où il n'y a normalement pas de personnes en aval du feu).

• Permettre aux usagers, dans tous les cas, d'atteindre un lieu sûr dans un délai et sur une distance raisonnablement courts (voir page Auto-évacuation). C'est pourquoi des installations telles que des sorties de secours ou des abris résistants au feu doivent être prévues chaque fois que cela est nécessaire.

• Éviter que la fumée ne s'échappe dans les structures non impactées (itinéraires d'évacuation, deuxième tube de circulation, etc.)

• Produire de bonnes conditions pour la lutte contre les incendies.

Un système de ventilation longitudinale maintient la zone en amont du feu sans fumée, ce qui signifie qu'en théorie, il n'y a pas besoin d’itinéraires d'évacuation. Toutefois, des sorties de secours peuvent être nécessaires pour parer à l'imprévu, comme un incendie qui prend des proportions telles que le système de ventilation ne peut plus le maîtriser ou une explosion.

L'extraction des fumées dans les systèmes de ventilation transversaux ou semi-transversaux repose sur les trois principes suivants :

• Obtenir une extraction concentrée des fumées avec la plus grande efficacité possible par une extraction au niveau du plafond,

• Maintenir la stratification naturelle de la fumée et préserver des conditions non enfumées au niveau de la chaussée,

• confiner la fumée, dans les tunnels plus longs, à une section du tunnel proche de l'incendie, en appliquant des pressions plus élevées dans les zones situées de chaque côté de l'incendie.

Les systèmes de désenfumage de ce type ont généralement un conduit d'extraction de la fumée, avec des ouvertures ou des trappes pour la capture de la fumée, reliés à des ventilateurs d'extraction. Des informations supplémentaires sur les équipements de ventilation et leurs spécifications sont disponibles à la page Ventilation

Voir les pages Principes de ventilation et Conception et dimensionnement pour plus d'informations sur les principes de contrôle des fumées et les critères de conception.

La conception de scénarios de contrôle de la ventilation appropriés pour chaque situation d'incendie possible est une partie très importante du processus : voir le rapport technique 2011 R02 "Tunnels routiers" : Stratégies d’exploitation de la ventilation en situation d'urgence" . Ces scénarios peuvent être simples, en particulier lorsque la stratégie longitudinale est appliquée, ou impliquer un grand nombre de dispositifs de mesure et de ventilation dans des tunnels complexes à ventilation transversale (la page Contrôle et surveillance fournit des informations supplémentaires à ce sujet).

Les interactions de la conception du système de ventilation avec les autres éléments d'un tunnel sont nombreuses et diverses. Dans le cas de la ventilation transversale, par exemple, les débits requis peuvent avoir un impact sur la section excavée, avec un impact potentiellement important sur le coût de construction. La ventilation représente également une grande partie des besoins d'alimentation électrique d'un tunnel. Elle interagit étroitement avec d'autres équipements de sécurité tels que les systèmes de détection et de lutte contre l'incendie : voir le chapitre 5 "Systèmes fixes de lutte contre l'incendie dans le contexte des systèmes de sécurité des tunnels " du rapport AIPCR 2008 R07.

Enfin, d'autres parties d'un tunnel que l'espace de circulation principal peuvent nécessiter une ventilation, notamment les issues de secours : voir section 5.3. "Dimensionnement de l’itinéraire d’évacuation" du rapport AIPCR 2007 05.16 "Systèmes et équipements pour la maîtrise des incendies et des fumées".

Figure 1 : Système fixe de lutte contre l'incendie en fonctionnement

Dans un incendie qui se développe rapidement, la fumée peut rapidement compromettre la capacité des usagers à s'auto-évacuer, tandis que l'élévation rapide des températures peut rendre le tunnel intenable et détruire les systèmes de sécurité. Un SFLI a le potentiel de réduire les taux de croissance et de propagation de l'incendie, contribuant ainsi à la sécurité des automobilistes et des services d'urgence pendant les phases d'auto-évacuation et de secours d'un incendie. D'autres avantages potentiels d'un système fixe de lutte contre les incendies sont la protection des actifs du tunnel contre les dommages causés par le feu, et d'éviter ou de réduire les perturbations du réseau routier qui peuvent se produire pendant la réparation d'un tunnel à la suite d'un incendie.

Les systèmes de lutte contre l'incendie à base d'eau sont de loin le type de SFLI le plus courant dans les tunnels à l'heure actuelle. Il existe des systèmes à basse pression et à haute pression, ces derniers ayant des gouttelettes de taille plus petite. D'autres systèmes de lutte contre l'incendie à base d'eau, y compris des systèmes à mousse, ont également été installés dans des tunnels. La sélection du SFLI approprié devrait être basée sur une analyse coûts-avantages et de sécurité pour différents scénarios d'incendie.

Sauf lorsque l'installation d'un système de surveillance des flux de trafic est prescrite par les directives nationales de conception des tunnels, les étapes suivantes sont recommandées pour étayer la décision d'installer ou non un tel système :

• une étude de faisabilité,

• une analyse des risques, comme le prévoit la directive européenne 2004/54/CE ;

• une analyse coûts-avantages.

LE SFLI doit être considéré dans le contexte d'autres systèmes de sécurité critiques tels que la ventilation. Une détection rapide et précise des incidents et une réponse rapide et précise sont des éléments essentiels pour obtenir les meilleures performances possibles du système de ventilation.

Le rapport 2016 R03 fournit des informations sur les types de systèmes disponibles, leur utilisation dans les tunnels routiers de divers pays et des conseils sur la conception et le choix du système le plus approprié. Lorsque des SFLI sont adoptés, il est essentiel qu'ils soient correctement conçus, installés, intégrés, mis en service, entretenus, testés et exploités.

Les matériaux utilisés dans la construction des tunnels doivent posséder une résistance au feu suffisante pour assurer l'intégrité pendant l'évacuation et la lutte contre l'incendie.

La section VII.3 "Réaction au feu des matériaux" du rapport technique 05.05.B "Contrôle du feu et des fumées dans les tunnels" traite des propriétés au feu des matériaux des tunnels, en indiquant que les spécifications fixées pour les matériaux devraient inclure des exigences concernant leurs propriétés en cas d'incendie. Les propriétés souhaitables comprennent :

• faible inflammabilité, ce qui réduit la vitesse de propagation du feu ;

• une faible production de chaleur, qui réduit l'ampleur de l'incendie et donc l'impact sur la structure et la sécurité des personnes

• la minimisation ou l'élimination des produits toxiques du feu.

Figure 1 : Mise en place d'un test pour vérifier la réaction au feu du revêtement des parois du tunnel

La possibilité que des matériaux produisent des substances chimiquement corrosives ou toxiques lors de la combustion et que celles-ci puissent pénétrer la surface du béton et provoquer une corrosion ultérieure doit également être prise en compte. Cela s'applique également à tout revêtement qui pourrait être utilisé (Fig. 2). Dans le cas où les fibres de polypropylène sont spécifiées pour réduire le risque d'écaillage, la question de la durabilité du béton après tout incendie important doit être prise en compte. En effet, la porosité du béton augmente là où les fibres ont fondu, ce qui accroît la vulnérabilité à la carbonatation ou aux attaques par les chlorures.

Figure 2 : Test pour vérifier la réaction au feu du revêtement des parois du tunnel

Les revêtements routiers peuvent être construits en béton de ciment ou en béton bitumineux (asphalte). L'article de Route/Roads "Effets de la chaussée sur les incendies dans les tunnels routiers" traite des propriétés de ces matériaux du point de vue de la sécurité incendie. Parmi ceux-ci, le béton de ciment est le seul qui ne soit pas combustible et ne soulève aucune question quant à son utilisation dans les tunnels. Cependant, des études et des expériences de feux réels ont montré que, dans les phases où la sécurité des personnes est concernée, l'asphalte n'augmente pas de manière significative la taille du feu (à la fois le taux de dégagement de chaleur et la charge totale du feu) en cas d'incendie dans un tunnel routier. L'enrobé drainant n'est pas recommandé dans les tunnels car le carburant déversé sera stocké sous la surface de la route.

La résistance au feu d'une structure peut être caractérisée par le temps qui s'écoule entre le début d'un incendie et le moment où la structure n'assure plus sa fonction, en raison d'une déformation ou d'un effondrement inacceptable.

Le chapitre 7 "Critères de conception pour la résistance au feu des structures" du rapport technique 2007 05.16.B "Systèmes et équipements pour la maîtrise des incendies et des fumées en tunnel routier" résume comme suit les objectifs de la résistance au feu des structures dans les tunnels :

1. les personnes à l'intérieur du tunnel doivent pouvoir s'évacuer d'elles-mêmes (autosauvetage) ou être aidées à se mettre en lieu sûr (objectif principal)

2. les opérations de sauvetage doivent être possibles dans des conditions de sécurité

3. des mesures de protection sont prises contre l'effondrement de la structure du tunnel et la perte de biens des tiers

Un objectif supplémentaire est de limiter la durée pendant laquelle la circulation sera perturbée par les réparations après un incendie.

Un aperçu du sujet a été publié dans le chapitre VII.4 "Résistance au feu des structures" du rapport technique 1999 05.05.B : Maitrise des incendies et des fumées dans les tunnels routiers.

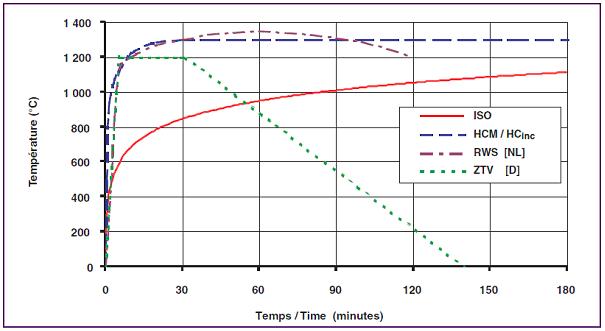

La résistance au feu des structures est décrite en fonction de différentes courbes temps-température. La figure 1 montre la courbe ISO 834, la courbe néerlandaise RWS, la courbe allemande ZTV et une courbe française "hydrocarbure majorée", HCM, dans laquelle les températures sont multipliées par un facteur de 1300/1100 par rapport à la courbe de base hydrocarbure (HC) de l'Eurocode 1, partie 2-2.

Figure 1: Courbes température-temps pour les normes ISO HCinc, ZTV et RWS (Routes/Roads 324)

Les critères de conception pour la résistance au feu dans les tunnels ont été convenus entre l'Association mondiale de la route (AIPCR) et l'Association internationale des tunnels (ITA), tels que présentés dans l'article Routes/Roads "PIARC Design Criteria for Resistance to Fire for Road Tunnel Structures" (2004), et publiés en tant que recommandation de l'AIPCR au chapitre 7 "Design Criteria for Structure Resistance to Fire" du rapport technique 2007 05.16.B.

Un résumé des propositions est présenté dans le tableau 1. Sur la base des courbes temps-température présentées dans la figure 1 ci-dessus, le tableau 1 identifie la courbe à choisir et la durée pendant laquelle cette courbe doit être respectée. Ces informations sont données pour différents types d'ouvrages principaux et secondaires et pour deux types de trafic : voitures/fourgonnettes et camions/citernes.

| Structure principale | Structures secondaires (4) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Type de trafic | Immergé ou sous/dans une superstructure | Tunnel en terrain instable | Tunnel en terrain stable | Coupe et couverture | Conduits d'air (5) | Sorties d'urgence en plein air |

Sorties de secours vers d'autres tubes |

Abris (6) |

| Voitures Fourgons |

ISO 60 min |

ISO 60 min |

Voir note (2) | Voir note (2) | ISO 60 min |

ISO 30 min |

ISO 60 min |

ISO 60 min |

| Camions Citernesrs |

RWS/HCinc 120 min (1) |

RWS/HCinc 120 min (1) |

Voir note (3) | Voir note (3) | ISO 120 min |

ISO 30 min |

RWS/HCinc 120 min |

RWS/HCinc 120 min (7) |

Notes

(1) 180 min peuvent être nécessaires pour une très forte densité de trafic de camions transportant des marchandises combustibles.

(2) La sécurité n'est pas un critère et n'exige aucune résistance au feu (autre que d'éviter l'effondrement en chaîne). La prise en compte d'autres objectifs peut conduire aux exigences suivantes :

• ISO 60 min dans la plupart des cas ;

• aucune protection du tout si la protection structurelle est trop coûteuse par rapport au coût et aux inconvénients des travaux de réparation après un incendie (par exemple, une couverture légère pour la protection contre le bruit).

(3) La sécurité n'est pas un critère et n'exige aucune résistance au feu (autre que d'éviter l'effondrement progressif). La prise en compte d'autres objectifs peut conduire aux exigences suivantes :

• RWS/HCM 120 min si une protection forte est nécessaire en raison de biens (par exemple, un tunnel sous un bâtiment) ou d'une grande influence sur le réseau routier ;

• ISO 120 min dans la plupart des cas, lorsque cela permet de limiter les dommages matériels de manière raisonnablement peu coûteuse ;

• aucune protection du tout si la protection structurelle est trop coûteuse par rapport au coût et aux inconvénients des travaux de réparation après un incendie (par exemple, une légère couverture pour la protection contre le bruit).

(4) Autres structures secondaires : doivent être définies sur la base de projets spécifiques.

(5) En cas de ventilation transversale.

(6) Les abris doivent être reliés à l'air libre.

(7) Un délai plus long peut être envisagé si le volume de camions transportant des marchandises combustibles est très important et que l'évacuation des abris n'est pas possible dans un délai de 120 minutes.

Les conséquences d'une défaillance influenceront les exigences en matière de résistance au feu. Cela dépend du type de tunnel. Dans un tunnel immergé, par exemple, un effondrement local peut provoquer l'inondation de tout le tunnel, alors qu'un effondrement local dans un tunnel en tranchée couverte peut avoir des conséquences très limitées. Une condition de base est d'empêcher l'effondrement progressif et de ne pas couper les systèmes longitudinaux vitaux, tels que les câbles d'alimentation électrique ou de communication.

Les matériaux utilisés dans les structures des tunnels impliquent différentes précautions pour la protection contre l'incendie. La section VII.3 "Réaction au feu des matériaux" du rapport 1999 05.05.B "Maitrise des incendies et des fumées dans les tunnels routiers » traite des caractéristiques des revêtements de tunnels en roche par rapport au béton armé. L'intensité de la chaleur générée lors d'un incendie majeur peut faire perdre au béton armé sa fonction de support. Le rôle de l'isolation par une protection résistante au feu peut être appliqué pour prévenir des dommages précoces à la structure. La résistance au feu de l'ensemble de la construction (type et profondeur des armatures/de la précontrainte, protection supplémentaire, etc.

Figure 3 : Structure endommagée du tunnel du Gothard suite à l'incendie en 2001

Les voies d'évacuation ne sont utilisées que pendant la première phase de l'incendie pour l'évacuation des personnes piégées. Il doit être possible d'utiliser ces voies pendant une période d'au moins 30 minutes. Dans les cas où ces voies sont également utilisées par les équipes de secours et de pompiers, la période peut être plus longue.

Pour éviter que le feu ne se propage dans un tube adjacent ou une voie d'évacuation, les portes de secours, les niches de secours et autres équipements situés entre deux tubes de circulation, doivent rester intacts pendant une période de temps déterminée. L'ensemble de la porte de secours et de la construction environnante, y compris le cadre de la porte, doit résister au feu pendant au moins 30 minutes. Pour une porte située entre deux tubes de circulation, une résistance beaucoup plus longue est nécessaire, par exemple 1 à 2 heures.

En terme de résistance aux hautes températures, les équipements du tunnel et les câbles peuvent être classés comme soit résistants au feu, soit non protégés.

Les équipements protégés et les câbles ayant différents niveaux de résistance au feu comprennent, par exemple :

Les équipements non protégés tels que la signalétique routière, les caméras et les haut-parleurs ont des températures de fonctionnement en général jusqu'à 50°C et sont susceptibles de tomber en panne à des températures relativement basses. Ces équipements comprennent :

Les températures critiques pour les matériaux utilisés pour ces équipements non protégés comprennent :

Toutes les attaches utilisées pour fixer les équipements aux structures doivent être prises en considération vis-à-vis de leur comportement au feu.