Dans cette famille se trouvent les équipements ayant une fonction transversale :

Une quantité importante d'énergie électrique est nécessaire pour alimenter les équipements installés dans le tunnel. Les systèmes d'alimentation électrique (voir la page Alimentation électrique) doivent fournir suffisamment d'énergie dans des conditions d'utilisation normale comme dans les situations d'urgence. Cela signifie également que, même en cas de coupure de courant, certains dispositifs doivent alimenter les équipements absolument nécessaires.

Afin de garantir le confort des usagers et de réduire les risques d’accidents, il est important d’assurer une bonne visibilité et de réduire la concentration des polluants. Pour cela, un système d'éclairage adéquat (voir la page Installation d'éclairage) et un système de ventilation (voir la page Système de ventilation) sont nécessaires. La ventilation est également cruciale en cas de situations d'urgence, car elle influe à la fois sur la progression des incendies et sur la propagation des fumées. En fonction du trafic et de la longueur du tunnel, la ventilation peut être uniquement naturelle, uniquement mécanique, ou mixte naturelle et mécanique (c'est-à-dire naturel en conditions normales et mécanique en situations d'urgence).

L'état de ces équipements doit également être surveillé. Dans cette optique, il est possible d'installer un système de contrôle-commande (voir la page Systèmes d'acquisition de données, de contrôle - commande et de supervision (SCADA)).

Figure 1 : Transformateur à haute tension

• Fournir une alimentation électrique sûre et suffisante pour permettre à tous les équipements de fonctionner

• Répondre aux besoins dans toutes les situations opérationnelles (normales, dégradées, critiques, d'urgence).

La puissance nécessaire pour alimenter un tunnel est directement liée à la nature et au nombre des équipements qui y sont installés. Selon la quantité d'énergie électrique requise (kWh), l'alimentation peut être fournie en basse ou en haute tension (Figure 1).

Figure 2 :Exemple d’une armoire électrique

• La présence d'une alimentation électrique secourue de puissance (alimentation redondante, générateur diesel, etc.),

• L'installation d'un dispositif qui peut compenser une perte totale d'alimentation électrique. Ce système alimentation sans interruption (ASI), générateur diesel. etc.) fournit l'électricité aux équipements critiques pour la sécurité, pendant une période de temps limitée.

Dans la majorité des tunnels, la pénétration naturelle de la lumière ne permet pas une visibilité satisfaisante pour les usagers. Il est donc nécessaire d'installer un éclairage artificiel pour améliorer les conditions de visibilité et le confort.

En termes de fonctionnalités, l'installation d'éclairage comprend :

• un éclairage normal qui offre une visibilité adaptée au conducteur, de jour comme de nuit

• un éclairage de sécurité qui offre une visibilité minimale aux usagers, pour leur permettre de quitter le tunnel à bord de leur véhicule en cas de perte d’alimentation électrique.

• l'éclairage d'évacuation ; comme les plots de balisage d'évacuation, pour guider les usagers du tunnel à pied en cas d'urgence.

L'éclairage artificiel normal comprend généralement deux zones successives :

• une zone d'entrée (également appelée zone de renforcement) où le niveau d'éclairage est renforcé à l'entrée du tunnel et diminue progressivement à l’intérieur du tunnel

• une zone de section courante (également appelé éclairage de base) qui correspond au reste du tunnel. Dans cette zone, le niveau d'éclairage est constant et beaucoup plus faible que dans la zone d'entrée.

Dans certains tunnels, où il y a un risque d'éblouissement en sortie, une zone d’éclairage de renforcement de sortie peut être rajoutée.

Les automobilistes qui entrent dans un tunnel subissent souvent ce que l'on appelle "l'effet du trou noir". En effet, les niveaux de luminance à l'intérieur du tunnel sont beaucoup plus faibles qu'à l'extérieur et nos yeux ont du mal à s'adapter à cette différence soudaine. Pour atténuer cet effet, un niveau d'éclairage plus élevé dit "renforcé" doit donc être prévu à l'entrée du tunnel. Cela permet aux conducteurs de voir les obstacles se trouvant dans le tunnel à la distance d’arrêt du véhicule pour une conduite en sécurité. Cela contribue également à limiter les ralentissement en entrée, ce qui est important pour maintenir un flux de circulation optimal.

La quantité de lumière nécessaire pour éviter l'effet de trou noir dépend notamment de la luminosité à l'extérieur du tunnel (temps ensoleillé ou nuageux). Les valeurs de luminance en tête sont

normalement utilisées pour déterminer et ajuster les niveaux d'éclairage requis pour la zone d'entrée.

Afin de permettre à la vision du conducteur de s'adapter à la luminance intérieure du tunnel, le niveau d'éclairage de la zone d'entrée est progressivement réduit au fur et à mesure que les conducteurs se déplacent dans le tunnel.

Une fois que la vision des conducteurs s’est adaptée aux niveaux de luminance plufaibles du tunnel, un éclairage minimum est nécessaire dans la zone intérieure pour une conduite sûre. Les luminaires de la zone intérieure sont espacés à intervalles réguliers avec un niveau constant dans le reste du tunnel. Les changement de niveaux d'éclairage de la zone intérieure, de jour à nuit, sont contrôlés par une cellule photoélectrique.

La conception d'une installation d'éclairage doit respecter plusieurs critères, notamment ceux relatifs à la :

• des niveaux de luminance et d'éclairement sur la chaussée

• le niveau de luminance et d’éclairement des piedroits

• des valeurs d'uniformité pour les différents régimes de renfort

• les valeurs d'éblouissement.

Plusieurs types d'installations sont possibles ; les plus courantes sont l'éclairage symétrique et l'éclairage à contre-flux.

Dans les systèmes d'éclairage symétriques, la lumière est distribuée de façon symétrique par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe du tunnel. Une quantité égale de lumière est envoyée vers chaque extrémité du tunnel. Ce système est généralement utilisé dans la zone de section courante. Il peut être utilisé dans la zone d'entrée pour les tunnels qui ont une vitesse d'approche lente ou lorsqu'il n'y a pas assez de place pour installer des luminaires au-dessus de la chaussée.

Les systèmes d’éclairage à contre-flux projettent la lumière en direction des automobilistes, dans des conditions qui évitent l'éblouissement. Ce type de système, qui doit être installé au-dessus des voies et face au flux de circulation, utilise les propriétés de contraste négatif nécessitant des niveaux de luminance plus faibles pour percevoir l’obstacle qu’en symétrique. Il peut être utilisé dans les zones d'entrée s'il y a suffisamment de place pour installer des luminaires au-dessus des voies. Il présente des avantages en termes de coûts d'investissement et de coûts d'exploitation, notamment lorsque la vitesse d'approche est relativement élevée (>70 km/h).

Outre le type de système d'éclairage, il convient également de prêter attention aux revêtements des parois latérales des tunnels qui peuvent affecter l'efficacité globale du système choisi. Pour un éclairage symétrique, il est préférable que les revêtements des parois soient de couleur claire. Dans le cas des systèmes à contre-flux, des revêtements plus sombres mais plus spéculaires sont préférables.

Selon les caractéristiques du tunnel et le type de système d'éclairage, les luminaires peuvent être installés en une ou plusieurs lignes, au-dessus des voies ou latéralement, en haut des piedroits.

Le terme "ventilation" combine plusieurs fonctions : ventilation de la pollution, extraction de la fumée, et parfois ventilation à des fins de protection de l'environnement.

Comme expliqué à la page Principes de ventilation, dans certains cas, la ventilation dans les tunnels routiers peut être réalisée sans nécessiter d'équipement mécanique (ventilation naturelle). Cependant, dans la plupart des tunnels d'une longueur supérieure à quelques centaines de mètres, la ventilation mécanique est inévitable, ce qui nécessite la conception d'un système de ventilation de tunnel (voir page Conception et dimensionnement ).

Les caractéristiques des équipements de ventilation à installer dépendent fortement du type de système de ventilation pour le fonctionnement normal et les scénarios d'incendie.

Les systèmes de ventilation longitudinale utilisent le tube du tunnel comme "conduit". À l'aide d'un jet d'air placé dans la colonne d'air du tunnel, la résistance à l'écoulement peut être surmontée en convertissant l'impulsion du jet en pression statique.

Les jets d'air peuvent être placés à l'entrée du tunnel (Saccardo), soufflant de l'air extérieur dans le tunnel ou sous forme de ventilateurs canalisés (généralement appelés accélérateurs) le long du tunnel, chacun accélérant une partie du flux d'air du tunnel. Les accélérateurs peuvent fonctionner dans les deux directions du tunnel (voir section IV.2 "Ventilation longitudinale" du rapport AIPCR 1996 05.02 "Tunnels routiers : Emissions, Environnement, Ventilation").

Lorsqu'un ventilateur est installé dans un tunnel, une diminution considérable de la poussée se produit lorsque l'unité est proche du plafond ou de la paroi du tunnel ou dans une niche. Dans ces cas, il est recommandé d'utiliser des dispositifs supplémentaires afin de maximiser le facteur d'installation. On peut par exemple utiliser des déflecteurs, des tôles inclinées, des silencieux inclinés ou des tuyères. La section 4.4.4 "Ventilation" du rapport 2017 R02 de l'AIPCR "Exploitation des tunnels routiers : premiers pas vers une approche durable" fournit quelques exemples d'amélioration de l'efficacité de la ventilation longitudinale.

Dans certains pays, des systèmes de filtration de l'air ont été mis en place pour atténuer l'impact des émissions des véhicules sur l'environnement. La section 4.4.5 "Épuration de l'air" du rapport 2017 R02 de l'AIPCR "Exploitation des tunnels routiers : premiers pas vers une approche durable" fournit quelques exemples et approches dans différents pays.

Les accélérateurs opérant dans un tunnel peuvent générer des niveaux de bruit élevés et avoir des effets néfastes sur la transmission de la parole entre les personnes dans le tunnel. Cela peut devenir un problème de sécurité lorsque le niveau de bruit empêche les usagers du tunnel de comprendre ce qu'on leur demande de faire ou lorsqu'il rend difficile la communication entre les pompiers. C'est pourquoi il faut faire preuve d'une certaine prudence dans l'évaluation des émissions sonores des accélérateurs.

La ventilation transversale utilise des conduits qui sont parallèles au tunnel. Deux types de conduits sont généralement utilisés :

• Des conduits d'air frais sont utilisés pour injecter de l'air frais dans le tunnel afin de diluer les gaz pollués produits par les véhicules ;

• Les conduits d'extraction ou d'évacuation sont utilisés pour évacuer l'air vicié ou la fumée et les gaz chauds produits par l'incendie du volume du tunnel. Dans certains cas, la capacité d'extraction peut être utilisée afin de limiter la vitesse longitudinale dans le tunnel en fonctionnement normal.

L'extraction pour le contrôle des fumées est généralement concentrée dans une zone plus petite que la longueur du conduit par l'ajout de trappes motorisées et télécommandées, également appelés "extraction ponctuelle". Les ventilateurs desservant les conduits sont souvent situés dans des installations de ventilation à proximité des portails ou des puits des tunnels ; cependant, de nombreuses variantes peuvent exister.

Les ventilateurs d'extraction doivent être dimensionnés pour assurer les débits d'air d'extraction requis pour tous les lieux d'incendie dans le tunnel. Dans le passé, les conduits d'extraction étaient généralement reliés au tunnel par un certain nombre de petites bouches ouvertes régulièrement espacées. Ce concept a depuis évolué en remplaçant les petits évents ouverts par des évents plus grands équipés de clapets motorisés commandés à distance et davantage espacés. L'utilisation de fusibles et de panneaux thermiques a été évaluée et s'est avérée avoir des effets néfastes : l'efficacité du système de contrôle des fumées utilisant de tels dispositifs thermiques s'est avérée compromise par l'ouverture intempestive de certaines trappes et/ou l'ouverture de trappes dans des endroits non optimaux.

La résistance thermique des ventilateurs doit garantir que l'extraction des fumées chaudes est possible quelle que soit la configuration. Les câbles, les boîtes de jonction et toutes les autres parties non protégées du système de ventilation doivent avoir la même résistance au feu que les ventilateurs. Pour plus de détails sur la résistance au feu des autres équipements, voir la section VII.5 "Résistance au feu des équipements" du rapport AIPCR 1999 05.05.B "Maitrise des incendies et des fumées dans les tunnels routiers". Des informations supplémentaires sur les températures maximales mesurées lors des tests d'incendie du Memorial Tunnel et du Zwenberg Tunnel sont également disponibles dans ce rapport AIPCR 1999 05.05 .

Pour remplir leur fonction, les trappes doivent être capables de résister aux conditions environnementales normales du tunnel et de fonctionner dans des conditions d'urgence.

Les équipements de ventilation doivent répondre à un certain nombre de spécifications, notamment la résistance au feu et les performances acoustiques. Chapitre 4 "Ventilation" du rapport 2006 05.16 et ses annexes 12.3 "Dimensionnement des installations de ventilation lonjgitudinale" , 12.4. "Volets de désenfumage" et 12.6. "Impact sonore des accélérateurs" fournissent des informations supplémentaires sur les équipements de ventilation pour les systèmes longitudinaux et transversaux.

Les aspects du cycle de vie doivent également être pris en compte dans la conception et la sélection des équipements de ventilation des tunnels. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le rapport 2012 R14 de l'AIPCR sur les aspects du cycle de vie des équipements électriques des tunnels routiers.

Dans certains cas, comme pour les tunnels complexes ou urbains, des considérations spécifiques doivent être prises en compte dans les exigences relatives aux équipements, comme décrit au chapitre 7 "Autres équipements et installations d'exploitation" du rapport 2016 R19 de l' AIPCR "Tunnels routiers : réseaux routiers souterrains complexes".

Comme le système de ventilation joue un rôle majeur dans la sécurité des tunnels, il est essentiel qu'il fonctionne correctement et efficacement à tout moment. Pour atteindre cet objectif, des séries de tests doivent être définies et adaptées aux spécifications spécifiques des tunnels. L'objectif premier des tests des systèmes de ventilation des tunnels routiers est double :

• pour vérifier la fonctionnalité de tous les éléments du système, tant au moment de la commande (essais en usine et de réception) qu'in situ (essais de fonctionnalité à des intervalles déterminés) ;

• de vérifier les performances in situ du système et de ses composants en les comparant aux spécifications de conception.

Trois types de tests sont généralement effectués afin de vérifier l'équipement et les objectifs de sécurité du système de ventilation :

• Essais de réception (en usine) : ils visent à vérifier que les performances réelles de l'équipement correspondent aux exigences spécifiées. Les directives d'essai indiquent généralement les procédures à suivre pour ces opérations.

• Tests unitaires sur site : ils visent à vérifier que le fonctionnement des équipements est conforme aux spécifications du projet.

• Tests d'intégration : ils visent à vérifier que les objectifs de sécurité correspondent, notamment en ce qui concerne le contrôle des fumées. La première série d'essais d'intégration peut être effectuée sans feu afin de quantifier la capacité de ventilation, et une deuxième série d'essais peut impliquer un feu calibré afin de tenir compte des effets de flottabilité et de visualiser le développement de la fumée.

Il est généralement impossible d'effectuer des essais d'intégration avec des incendies aussi importants que les incendies de conception. Le plus souvent, ces essais ont pour but principal de former les exploitants de tunnels et les membres des services d'incendie.

La liste des essais et les calendriers correspondants doivent être adaptés à chaque tunnel particulier, et dépendent de l'équipement installé, du volume de trafic et du degré d'utilisation des installations, et couvrent plusieurs aspects, notamment :

• Contrôles visuels

• Mesures électriques

• Mesures du débit d'air, pression des ventilateurs

• Mesures du débit d'air dans les conduits de ventilation

• Mesures du débit d'air aux trappes de désenfumage

• Mesures du bruit : aux entrées d'air et aux sorties des équipements de ventilation afin de déterminer l'état et le vieillissement des silencieux et des ventilateurs et dans les salles des machines pour vérifier la protection des travailleurs.

• Abris et ventilation des pièces annexes

• Essais d’incendie

Le chapitre 8 "Responsabilités opérationnelles en cas d'urgence" du rapport AIPCR 2007 05.16 "Systèmes et équipements de lutte contre l'incendie et les fumées" décrit plus en détail les essais de ventilation appropriés pour les systèmes de ventilation.

Très souvent ces systèmes sont désignés par l'acronyme SCADA bien que celui-ci soit un acronyme anglais (SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition).

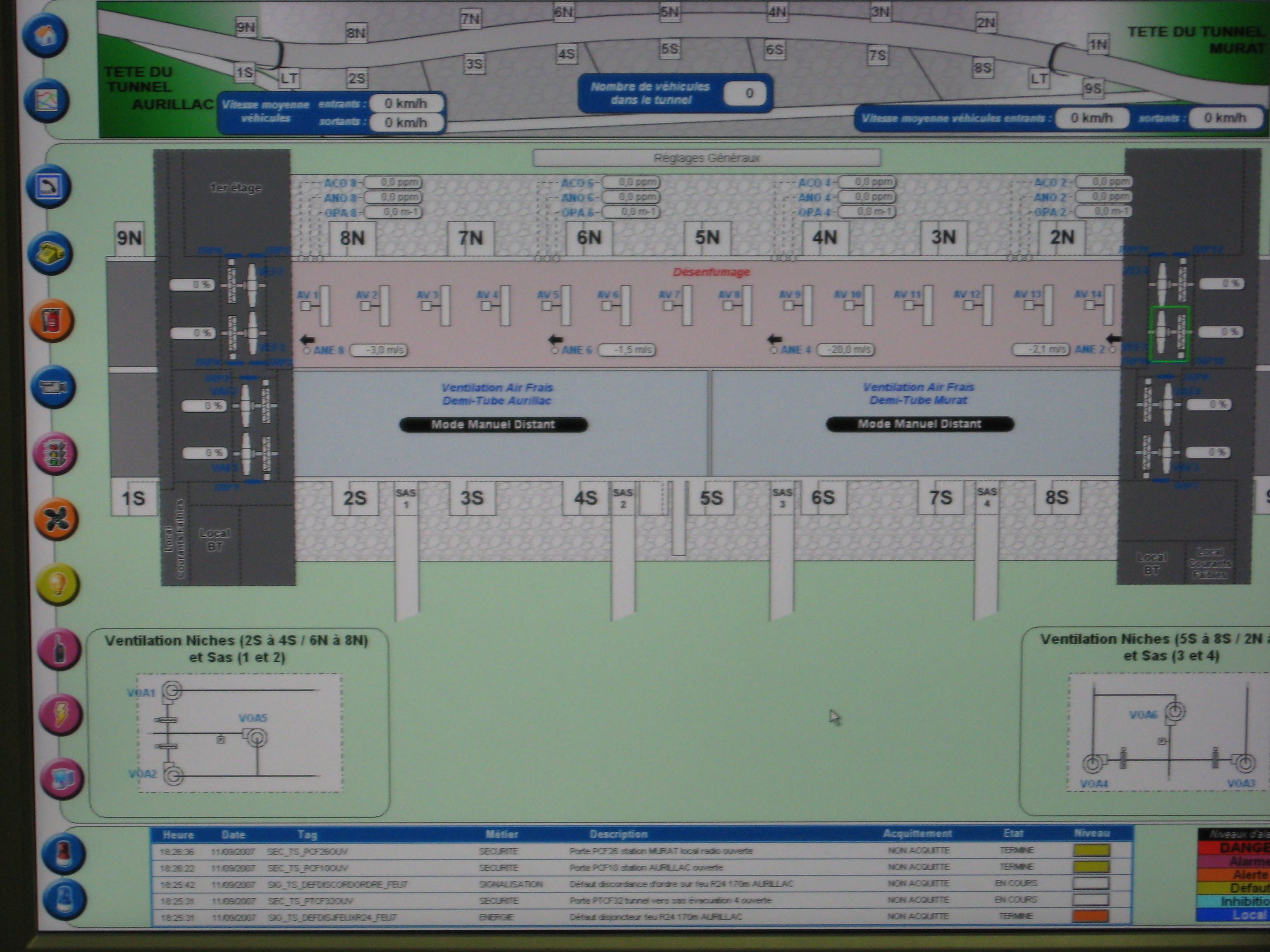

Dans un tunnel routi Figure 1 : Système SCADA exploitant la ventilation dans le tunnel du Lioran (France)er, l'équipement joue un rôle essentiel pour la sécurité des usagers. L'exploitant doit donc surveiller ces équipements en permanence pour déterminer leur état (opérationnel ou défectueux) et/ou leur mode de fonctionnement (automatique, manuel ou arrêté).

De nombreux dispositifs sont asservis par des capteurs et fonctionnent automatiquement (par exemple, l'éclairage, la ventilation.) en fonction de seuils prédéterminés. D'autres sont activés ou désactivés en fonction des conditions d’exploitation. Il est donc utile pour l'opérateur de pouvoir les commander à distance (panneaux à messages variables, barrières, ventilation (Figure 1), éclairage, pompes, etc.)

Comme les équipements peuvent être utilisés de manière très différente (en continu, occasionnellement ou très rarement), il est nécessaire que l'opérateur dispose d'informations sur la durée de fonctionnement (heure utilisée) de chaque équipement.

La surveillance, le contrôle-commande et l'archivage des données sont très souvent effectués par un seul système : le système de contrôle-commande et d'acquisition de données (SCADA) : voir la Figure 2

Figure 2 : Système SCADA dans une salle de contrôle d'un tunnel

Avec le développement d'Internet et des appareils connectés, les systèmes SCADA sont de plus en plus vulnérables aux cyberattaques. Comme ils sont au cœur du processus de sécurité, des efforts doivent être faits pour les protéger de cette nouvelle menace.