De plus en plus, les concepteurs d’infrastructures routières choisissent les tunnels comme une bonne alternative, compte tenu de leur capacité à réduire certains impacts environnementaux tels que l'impact sur le paysage et la pollution sonore. Néanmoins, certains impacts demeurent ou sont même accrus par un tel choix. Malgré tous les efforts politiques pour tenter de contrôler et même de réduire le trafic, on s'attend à ce que le trafic augmente au cours des prochaines décennies ; il faut donc tenir compte des questions environnementales liées au trafic routier.

Le comité des tunnels de PIARC a spécifiquement étudié les phénomènes de pollution de l'air, en considérant

1. La pollution à l'intérieur des tunnels comme base technique de la conception et du dimensionnement des systèmes de ventilation des tunnels routiers;

2. La pollution à l'extérieur du tunnel comme conséquence directe des niveaux de pollution à l’intérieur et du mode de ventilation mis en œuvre.

En fait, lorsque l'on considère la pollution de l'air, les choix concernant le type du système de ventilation sont déterminants quant à la position des points de rejets et aux quantités d’air rejetées en ces points ; le choix des modes d’utilisation de la ventilation et de ses seuils de déclenchement peuvent souvent être plus efficaces pour atteindre les objectifs requis en matière de concentration locale de polluants à l’extérieur des tunnels que le recours à des systèmes de ventilation plus complexes.

La circulation routière, et par conséquent les émissions polluantes des véhicules, constituent une préoccupation environnementale majeure, en particulier dans les espaces confinés tels que les tunnels. Ces émissions sont caractérisées par la présence de divers polluants qui, au-delà d’un certain niveau, peuvent avoir des effets et des conséquences néfastes. Le comité des tunnels de PIARC se penche régulièrement sur la question des émissions induites par les véhicules et sur celle de la qualité de l'air à l'intérieur des tunnels. La méthode d’étude consiste d’abord à choisir une méthode de modélisation, à définir des seuils de qualité de l'air pertinents et à caractériser la situation dans le tunnel, les concentrations de polluants mesurées ou simulées étant comparées aux normes de qualité de l'air. À l’issue de cette démarche, des mesures d'atténuation sont proposées pour assurer une bonne gestion de la qualité de l'air à l'intérieur du tunnel. Des informations supplémentaires sur cet aspect sont disponibles dans le rapport technique AIPCR 2019R02EN : "Tunnels routiers : Emissions des véhicules et demande d'air pour la ventilation" .

La température de l'air dans les tunnels peut constituer un problème environnemental important dans les tunnels très longs, en raison de la chaleur qui émane des véhicules, et dans les pays tropicaux où la température ambiante est déjà élevée à l'extérieur du tunnel. Dans de tels cas, les usagers du tunnel, tels que les motocyclistes et les automobilistes dans des véhicules à ventilation naturelle, peuvent être soumis à une température de l'air inacceptable. Des solutions aux températures excessives de l'air dans les tunnels peuvent être apportées par la ventilation mécanique et aussi par la pulvérisation d'eau dans les tunnels, c'est-à-dire en utilisant la chaleur latente d'évaporation de l’eau pour refroidir l'air des tunnels.

Les émissions des tunnels affectent la qualité de l'air à une distance relativement courte des points de rejet, mais le réseau routier adjacent influence aussi l'environnement dans une zone plus large. En conséquence, les impacts des tunnels sur la qualité de l'air doivent être examinés dans le contexte du réseau routier extérieur dont ils font partie (voir la page sur l'impact des tunnels sur la qualité de l'air extérieur).

Le bruit et les vibrations sont d'autres problèmes environnementaux importants. La pollution sonore peut survenir pendant la phase de construction et entraîner des nuisances pour l'environnement, car un niveau de bruit élevé est souvent généré. En outre, en phase d’exploitation, un grand nombre de véhicules en circulation peut générer des niveaux de bruit élevés, susceptibles de dépasser les niveaux autorisés. De plus en plus, la pollution sonore tend à être un problème à proximité des routes à fort trafic.

Les stratégies de réduction du bruit suivent des procédures établies de longue date dans le processus de conception et de construction. Des progrès importants ont été réalisés pour réduire le bruit à la source : utilisation de revêtements spéciaux absorbant le bruit, écrans acoustiques de plus en plus efficaces, ou encore utilisation de techniques de réduction combinées et déploiement d’engins aux caractéristiques améliorées pour minimiser la génération de bruit et de vibrations (voir la page sur le bruit et les vibrations).

L'impact sur l'eau est un autre aspect qui doit être pris en compte tout au long du cycle de vie d'une infrastructure telle qu'un tunnel. Une étude détaillée de l'hydrologie de surface et de subsurface avant et pendant la construction doit être réalisée. Afin de réduire les impacts, le tracé et le type de structure minimisant les impacts doivent être choisis de manière à éviter que le tunnel vienne constituer un obstacle altérant l’écoulement naturel des eaux du massif. L'assèchement de nappe pouvant être causé par la construction de l'infrastructure, qui dépend de la méthode utilisée, est un sujet qui devient de plus en plus important. Plusieurs études peuvent être menées, afin de fournir une évaluation des effets possibles de l'infrastructure sur l'hydrologie des zones situées à proximité des tunnels, et de la manière d'atténuer ces effets. La pollution de l'eau causée par les écoulements provenant des matériaux ou produits de construction sur les chantiers peut être réduite en utilisant des conteneurs conçus de manière à exclure les fuites. Une fois le tunnel en service, la pollution de l'eau causée par le nettoyage du tunnel doit également être prise en compte (voir la page sur l'impact sur l'eau).

L'objectif final des concepteurs et des gestionnaires de tunnels est de parvenir à une exploitation durable, tant du point de vue fonctionnel qu'environnemental, afin d'assurer un niveau de sécurité raisonnable et de réduire autant que possible tout impact négatif sur l'environnement. Les différents éléments permettant d'améliorer la durabilité opérationnelle des tunnels sont examinés et analysés dans le rapport technique 2017R02EN : Exploitation des tunnels routiers : Premiers pas vers une approche durable (voir la page sur l'exploitation durable).

La consommation d'énergie est une préoccupation croissante pour les maîtres d’ouvrage et les exploitants de tunnels. Elle doit être prise en compte dès la phase de construction (en concevant des méthodes de construction moins énergivores) et est essentielle durant la phase d'exploitation. Les systèmes de ventilation et d'éclairage peuvent notamment être optimisés et, outre les avantages environnementaux qu'elles procurent, ces mesures d'optimisation peuvent parfois entraîner des réductions de coûts non négligeables (voir la page sur la consommation d'énergie durable).

Dans le domaine des tunnels routiers, la qualité de l’air est traditionnellement considérée en termes de concentrations d’effluents gazeux à l’intérieur d’un tunnel. Toutefois, les concentrations en polluants à l’extérieur d’un tunnel peuvent être un facteur de risque ou d’inconfort pour les riverains. Les concentrations en question décroissent rapidement lorsqu’on s’éloigne d’une tête ou d’un puits d’extraction, en fonction de mécanismes complexes impliquant la vitesse et la direction du vent ainsi que la topographie du voisinage. En conséquence, il est reconnu que la qualité de l’air au voisinage des têtes de tunnel ou d’autres points de rejet est à étudier lorsque le trafic est important et lorsque les ouvrages sont construits en milieu urbain.

À l’aplomb d’un tunnel, la qualité de l’air est généralement meilleure que si une route à l’air libre se trouvait au même endroit. Cependant, aux têtes et puits, de l’air pollué est rejeté lorsqu’un écoulement longitudinal ou transversal est généré par le pistonnement des véhicules et/ou par un système de ventilation. En fonction des concentrations de fond et des autres sources situées à proximité d’une tête de tunnel ou d’un puits, les concentrations de polluants peuvent excéder les limites fixées par les autorités. Dans ce cas, des mesures doivent être prises pour améliorer la qualité de l’air au voisinage du tunnel. Ces mesures peuvent comprendre des travaux de génie civil ou d’équipement, une réglementation de l’usage du foncier autour du tunnel, etc. Le plus souvent, il est possible de réduire les concentrations en polluants grâce à des mesures d’exploitation comme la modification des régimes de ventilation.

L’AIPCR a publié le Rapport technique 2008 R04 "Tunnels routiers : guide pour l'optimisation de l'impact sur la qualité de l'air dans l'environnement", qui se concentre sur les problèmes de qualité de l’air extérieur dus aux tunnels et constitue un guide pour améliorer l’environnement urbain en agissant sur les émissions des véhicules et en modifiant leur distribution spatiale au voisinage du tunnel. Le guide envisage une large gamme de possibilités de conception et d’exploitation pour réduire l’impact des tunnels sur l’air extérieur, comme le choix du meilleur emplacement pour le tunnel, les pentes, le type de ventilation, la gestion des rejets d’air, la gestion du trafic, la maintenance de l’ouvrage et enfin, si nécessaire, les techniques de dépollution de l’air.

Les problèmes environnementaux liés à la ventilation, outre la consommation d'énergie et l'empreinte carbone qui y sont associées, sont liés au rejet localisé et concentré d'air pollué par les têtes et les cheminées. La réduction de leur impact aux abords du tunnel fait partie d'une bonne conception environnementale : voir le point 4.3. "Technique de dispersion de l'air dans les tunnels", section 4.6. "Aspects opérationnels" et l'annexe D "Aperçu de la modélisation de la dispersion dans la conception des systèmes de ventilation" du rapport AIPCR 2008 R04 "Tunnels routiers : un guide pour optimiser l'impact de la qualité de l'air sur l'environnement".

Des informations supplémentaires spécifiques aux tunnels complexes sont disponibles dans la section 8.1 "Qualité de l'air extérieur" du rapport 2016R 19 de l'AIPCR "Tunnels routiers" : Réseaux routiers souterrains complexes".

Le bruit est généralement considéré comme l’une des principales nuisances perçues par l’homme, et peut affecter significativement les zones urbaines. Il doit donc être pris en considération dans la conception des tunnels, particulièrement pour les tunnels urbains dont l’impact acoustique concerne un grand nombre de personnes à proximité immédiate des têtes et des puits.

Le bruit généré par la circulation n’est pas spécifique aux tunnels. Les infrastructures souterraines sont généralement considérées comme ayant une influence positive sur l’environnement acoustique, mais des problèmes spécifiques peuvent se poser près des têtes dans certaines configurations. Dans la plupart des pays développés, des études d’impact en termes de bruit sont réalisées pour chaque nouveau projet d’infrastructure (ou projet de modification significative), et l’existence de tunnels est bien sûr à prendre en considération à ce stade.

La principale source de bruit affectant l’environnement des tunnels est le trafic routier. Une partie du bruit généré par les véhicules circulant dans le tunnel est réfléchi par le revêtement et atteint la tête qui devient elle-même une source de bruit. Dans certaines conditions, le niveau de bruit près de la tête peut être supérieur à ce qu’il serait à l’air libre. Cependant, ce type d’effet est significatif uniquement pour les récepteurs acoustiques situés à proximité immédiate de la tête de tunnel : à mesure que l’on s’éloigne de la tête, les niveaux de bruit diminuent rapidement car le bruit provenant du tunnel est atténué par l’effet dominant du bruit généré par les véhicules dans les sections de route à l’air libre.

Il existe également des sources de bruit associées à l’ouvrage lui-même, la principale étant le système de ventilation. Dans le cas d’une ventilation transversale, ou d’une ventilation longitudinale avec puits d’extraction, les ventilateurs et les écoulements d’air à travers les prises d’air ou les bouches de rejet peuvent générer un bruit significatif ; dans certains cas, ils doivent également fonctionner la nuit, alors que les objectifs de bruit dans l’environnement sont plus sévères. Une solution peut être de réduire l’usage du système de ventilation en optimisant sa commande, mais cela ne peut être réalisé que dans une certaine mesure.

La solution la plus efficace est de prendre ces problèmes en compte au stade de la conception. Étant donné que les effets les plus importants du bruit sont géographiquement limités, les entrées et sorties d’air peuvent être placées aussi loin que possible des bâtiments voisins, mais cela peut entraîner des surcoûts importants. La vitesse de l’air doit être maintenue à des valeurs assez faibles aux entrées et sorties d’air pour réduire le bruit généré, en s’assurant que ces ouvertures sont assez grandes. En outre, des pièges à son sont le plus souvent nécessaires pour empêcher la « fuite » vers l’extérieur du bruit produit par les ventilateurs.

Dans le cas de la ventilation longitudinale, l’impact acoustique des accélérateurs sur l’environnement est généralement modéré puisque, d’une part, il est conseillé de positionner les accélérateurs à une certaine distance des têtes pour une efficacité maximale (et leur bruit est donc « dilué » dans le bruit de la circulation), et d’autre part, ils sont généralement équipés de silencieux pour maintenir des niveaux de bruit acceptables à l’intérieur de l’ouvrage. Cependant, pour des configurations particulièrement sensibles, il peut être nécessaire d’opter pour des conceptions ou des mesures d’exploitation spécifiques.

Les vibrations dues au trafic représentent rarement un problème significatif durant la phase d’exploitation d’un tunnel routier (contrairement aux tunnels ferroviaires, car les trains génèrent des vibrations beaucoup plus fortes que les véhicules routiers). Si un tel problème devait se poser, peu de solutions existent en-dehors d’une interdiction d’accès aux véhicules les plus lourds. Les ventilateurs constituent une autre source possible de vibrations. Ils doivent être soigneusement équilibrés pour limiter les vibrations. Cependant, les vibrations des ventilateurs ne sont généralement pas perceptibles dans l’environnement ; elles affectent principalement les machines elles-mêmes et peuvent compromettre leur longévité. Elles peuvent aussi devenir un problème de sécurité car les accélérateurs, par exemple, peuvent perdre des pièces ou même tomber du plafond de l’ouvrage en raison de vibrations excessives. Le suivi vibratoire est essentiel pour la fiabilité et la sécurité des accélérateurs.

Les vibrations sont beaucoup plus problématiques durant les phases de construction, particulièrement lorsque des explosifs sont utilisés. La construction des tunnels et les mesures environnementales associées sont hors du champ de compétence du comité AIPCR des tunnels sur l’exploitation des tunnels ; des recommandations spécifiques sont publiées par l'AITES.

L'impact des infrastructures routières sur la qualité de l'eau peut être très significatif à la fois pendant l'exploitation normale (fuites d'hydrocarbures, usure des pneumatiques...) et en situation accidentelle (déversement de grandes quantités de polluants).

L’existence d’un tunnel modifie peu ce problème. Comme pour toute route, le besoin de traitement des eaux existe (décantation, élimination des polluants) avant le rejet dans le milieu naturel. Quelques éléments spécifiques aux tunnels doivent cependant être pris en compte lors de la conception des systèmes de traitement des eaux. Premièrement, les tunnels doivent être nettoyés régulièrement, jusqu’à une fois par mois pour des tunnels urbains à fort trafic. Cela génère d’importants volumes d’eaux usées contenant des produits de nettoyage. En outre, les tunnels autorisés aux véhicules transportant des marchandises dangereuses sont généralement équipés de caniveaux spécifiques afin de limiter l’épandage de liquides inflammables sur la chaussée. Si un déversement accidentel se produit, le débit de liquide pollué dans ces caniveaux peut être supérieur à ceux rencontrés sur une chaussée routière ordinaire, et le système de traitement des eaux doit être capable de faire face à de tels débits.

Des problèmes très sérieux en lien avec l’eau peuvent être rencontrés durant la phase de construction d’un tunnel, par exemple en ce qui concerne la turbidité des effluents du chantier. Des mesures appropriées doivent alors être prises. Dans certains cas, elles représentent des contraintes et des coûts significatifs pour le chantier. La construction des tunnels et les problèmes associés n’entrent pas dans le champ de compétence du comité PIARC sur l’exploitation des tunnels. Le lecteur se reportera utilement aux recommandations de l’AITES pour de plus amples informations.

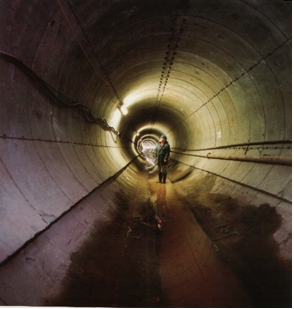

Fig. 1 : Infiltration d'eau dans un tunnel construit avec des voussoirs

L’impact hydrologique est également un aspect à analyser durant le cycle de vie d’un tunnel.

La plupart des impacts sur l’eau des tunnels (et de l’eau sur les tunnel) se produisent lors de la construction, mais certains d’entre eux persistent à plus long terme et peuvent devenir une gêne à l’exploitation et à l’entretien du tunnel. Une attention suffisante doit être prêtée à ces aspects durant les phases de conception de l’ouvrage, afin d’éviter des conséquences néfastes et coûteuses. L’étude détaillée de l’hydrologie de surface et souterraine avant et pendant la construction doit être effectuée. Afin de réduire les impacts, le tracé et le type de structure minimisant les impacts doivent être choisis de manière à éviter que le tunnel vienne constituer un obstacle altérant l’écoulement naturel des eaux du massif.

En théorie, les tunnels peuvent être imperméables (aucune infiltration d'eau, pression hydraulique complète sur le revêtement) ou (semi-)perméables (permettant un certain volume d'infiltration afin d’éviter une trop forte pression sur le revêtement). En pratique, la plupart des tunnels sont perméables pendant leur construction et imperméables ou semi-perméables pendant leur exploitation. En règle générale, l'infiltration d'eau dans les tunnels routiers n'est pas acceptée car elle peut avoir un impact important sur la structure du tunnel et, dans des cas particuliers, provoquer de graves déformations, des déplacements, des tassements et des contraintes indésirables entraînant une détérioration et, dans le pire des cas, l'effondrement des parois et du plafond du tunnel (éclatement et écrasement de la roche nue également). Cela peut aussi avoir un impact sur la fonctionnalité et la durée de vie des installations électro-mécaniques et électriques.

Une infiltration d'eau est tolérée si elle peut être entièrement contrôlée. Cela concerne les tunnels situés dans des zones rurales spécifiques et à très faible trafic. Cela a été fait dans plusieurs tunnels entre 1970 et 2000. Au cours des dernières années, des tunnels creusés dans le rocher ont été construits avec un revêtement intérieur complet ou semi-complet en raison de l'expérience acquise lors de l'effondrement de tunnels, etc. En règle générale (voir les normes nationales et internationales, les réglementations, etc.), tous les tunnels sont aujourd'hui conçus avec des systèmes d'étanchéité totale.

La figure 1 montre l'infiltration d'eau dans un tunnel construit avec des voussoirs et conçu pour être totalement étanche

Fig. 2 : Eau s'écoulant à travers une couche de basalte perméable

Dans les tunnels sans revêtement (ou avec un revêtement perméable), la pénétration de l'eau peut être importante. La figure 2 montre l'eau s'écoulant à travers une couche de basalte perméable, au Canada.

L'assèchement du niveau des eaux souterraines causé par la manière de construire les infrastructures est un sujet qui prend de plus en plus d'importance. L'effet, généralement pas limité à la phase de construction du tunnel, se poursuit durant la phase d’exploitation. Les niveaux d'origine des eaux souterraines baissent irréversiblement, avec un impact sur les puits d'approvisionnement en eau.

Fig. 3 : Eaux de drainage s'écoulant et provoquant la précipitation des hydroxydes de calcium présents dans le béton d’un tunnel revêtu (à gauche) Fig. 4 : Effet similaire dans un joint de construction (à droite)

L'eau qui pénètre dans un tunnel peut dissoudre l'hydroxyde de calcium présent dans le revêtement en béton, devenant ainsi plus alcaline et provoquant des dépôts solides dans les systèmes de drainage. Cet effet est plus fréquent dans les vieux tunnels dont les systèmes de drainage sont devenus obsolètes. La figure 3 montre l'écoulement de l'eau de drainage et la précipitation des hydroxydes de calcium présents dans le béton d’un tunnel revêtu. La figure 4 montre un effet similaire dans un joint de construction.

La tendance internationale actuelle est d’exiger des exploitants routiers et de leurs autorités de tutelle un usage efficace de l’énergie et l’adoption de méthodes durables pour la construction et l’exploitation des infrastructures routières.

Depuis sa création, l’AIPCR a publié plusieurs rapports visant à améliorer l’efficacité de l’exploitation des tunnels, la réduction des coûts d’exploitation et des impacts environnementaux.

Du fait de l'accroissement de la population mondiale et de la raréfaction de plusieurs ressources naturelles, le développement durable est à juste titre devenu un sujet d'intérêt dans divers domaines de la société au cours des dernières décennies. Le domaine des infrastructures ne fait pas exception.

Pour autant, en la matière, il n'existe que peu de directives et d’exemples de bonnes pratiques spécifiquement dédiées à la durabilité des tunnels routiers.

De plus, jusqu'à présent, l'Association mondiale de la route n'a délivré aucune recommandation relative aux tunnels routiers qui reflèterait l’état de l’art actuel dans divers pays. C’est une situation compréhensible, dans la mesure où les tunnels routiers ne constituent qu'une petite partie de l'ensemble du réseau routier.

D'autre part, lorsque l'on considère que les tunnels routiers sont des ouvrages complexes et coûteux, avec un cycle de vie qui dure normalement plus de 100 ans, il devient clair que le concept de développement durable est ici d'une grande pertinence. Le rapport technique 2016 RXXFR « Exploitation des tunnels routiers : premiers pas vers une approche durable », a ainsi été produit dans une première étape visant à combler cette lacune.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE DURABLE

L'optimisation des coûts d'exploitation d'un tunnel, et en particulier ceux liés à la consommation d'énergie, est une tâche qui doit être entreprise dès les premières étapes de la conception du tunnel. L'AIPCR a montré qu'une part importante des coûts d'exploitation est déterminée par les choix effectués lors des phases de conception et de réalisation (Rapport 05.13.B Bonnes pratiques pour l'exploitation et l'entretien des tunnels routiers).

Il est également important d'adopter une approche globale prenant en compte les trois piliers du développement durable : sociétal, environnemental et économique (rapport 2017R02EN : Exploitation des tunnels routiers : Premiers pas vers une approche durable). Plus précisément, il est important d'éviter de mettre en œuvre une solution avantageuse en termes d'investissement initial, mais qui entraîne une consommation énergétique annuelle excessive.

Cela conduit naturellement à appliquer une approche basée sur le coût de possession du tunnel dans son ensemble, en prenant en compte non seulement le coût initial des équipements, mais aussi les coûts d'exploitation tout au long de la durée de vie prévue du tunnel (Rapport 2016R01FR Meilleure pratique pour l'analyse du cycle de vie des équipements du tunnel).

Les équipements présents dans les tunnels étant nombreux, divers et ayant des durées de vie très variables d'une famille à l'autre, il est souvent plus efficace de mener une démarche d'optimisation spécifique pour chaque grande famille d'équipements.

Enfin, si, comme nous l'avons dit, le travail d'optimisation doit être entamé dès les premières phases de conception, les dispositions techniques choisies et les équipements mis en œuvre nécessitent un suivi constant, si l'on veut maintenir leurs performances dans le temps. Une maintenance régulière et approfondie est donc nécessaire pour que toutes les actions entreprises pour optimiser la consommation énergétique d'un tunnel restent efficaces (Rapport 05.13.B Bonnes pratiques pour l'exploitation et la maintenance des tunnels routiers).