Avec un nombre croissant de tunnels en construction ou en projet dans le monde entier, et un volume croissant du trafic utilisant les tunnels existants, les questions de sécurité prennent de plus en plus d'importance. Les incidents et les accidents dans les tunnels routiers ne sont peut-être pas plus fréquents que sur la route, car les tunnels routiers peuvent offrir aux usagers de la route un environnement de conduite plus sûr et mieux contrôlé. Toutefois, les conséquences d’incidents majeurs dans l'environnement confiné des tunnels sont potentiellement beaucoup plus graves que sur les routes à l’air libre et suscitent généralement des réactions plus fortes de la part de l’opinion publique.

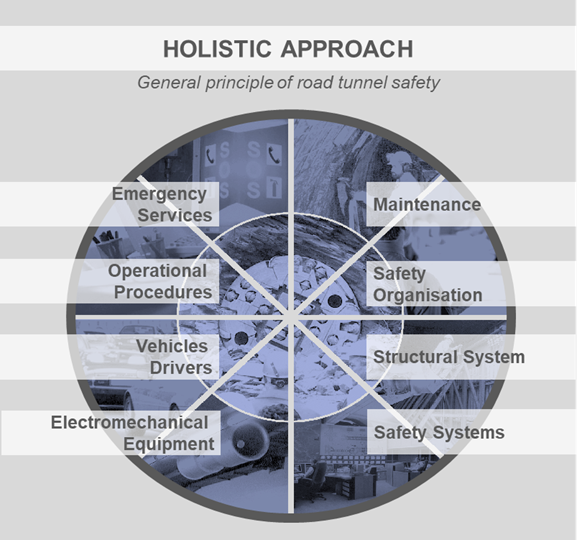

Un environnement sûr dans les tunnels ne peut être obtenu qu’en optimisant et en équilibrant l’interaction entre tous les aspects qui influencent la sécurité, notamment l'infrastructure les équipements, le comportement des usagers, les pratiques d’exploitation et les procédures d'intervention d'urgence. Une approche holistique ainsi que d'autres principes de sécurité constituent la clé d'une gestion de pointe de la sécurité des tunnels.

Figure 1 : Approche holistique

Un système qui rend le tunnel sûr nécessite la mise en œuvre de mesures de sécurité efficaces qui peuvent être définies par des exigences réglementaires et/ou adaptées aux conditions spécifiques d'un tunnel donné. Les décisions relatives aux mesures de sécurité devraient toujours être prises d'un point de vue global, en mettant l'accent sur, d’une part, l’interaction entre les différents systèmes et, d’autre part, l'équilibre entre les besoins des usagers du tunnel, l'exploitation du tunnel, l'entretien du tunnel et le coût.

Pour atteindre cet objectif, un ensemble d'outils bien établis pour la gestion de la sécurité des tunnels est disponible pour aider les gestionnaires de tunnels à garantir un niveau de sécurité élevé pendant toute la durée de vie d'un tunnel.

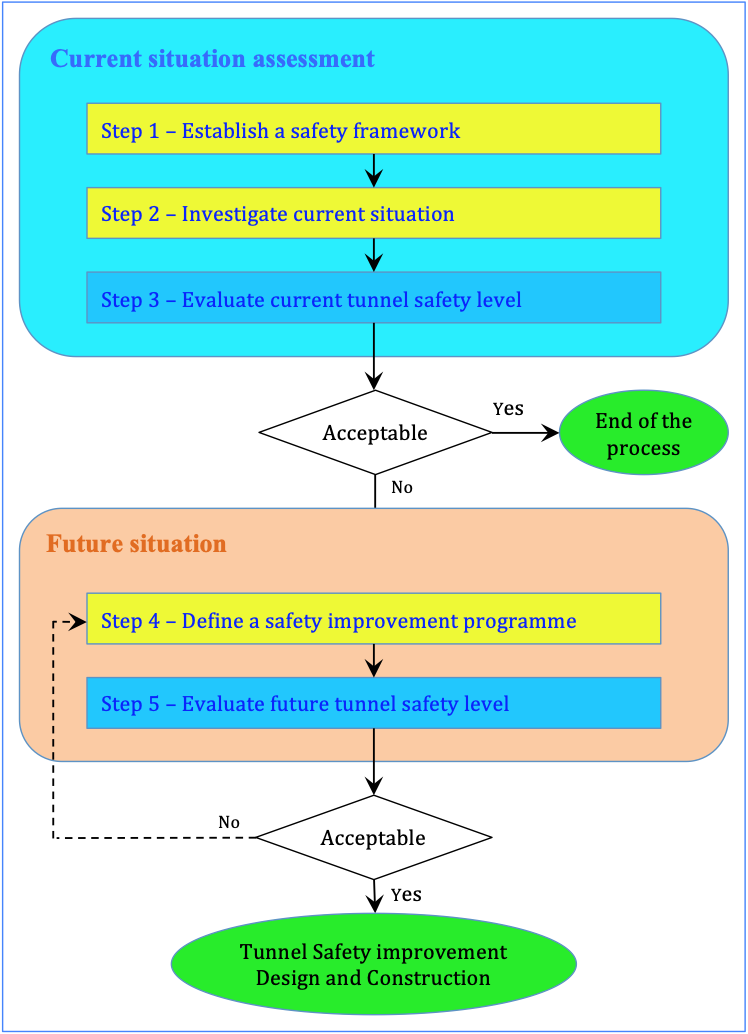

Le principe clé de la sécurité des tunnels routiers est constitué par une approche intégrée. Cette approche permet de constituer et de maintenir le tunnel, en tant que système, avec un niveau de sécurité acceptable tout au long de son cycle de vie. Ce processus comprend des principes d'évaluation de la sécurité - pour décider sur une base analytique si le niveau de sécurité d'un tunnel est acceptable - ainsi que le retour d'informations sur les enseignements pratiques tirés des incidents passés.

Les conséquences d'incidents graves peuvent être fortement influencées par le comportement humain, qui peut être difficile à prévoir. Les facteurs humains sont importants dans l'interaction avec les exploitants de tunnels ainsi qu'avec les usagers des tunnels.

Le transport de marchandises dangereuses est un sujet d’intérêt particulier pour la sécurité des tunnels routiers. C'est pourquoi les principes de base et les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses dans les tunnels routiers sont également abordés dans ce chapitre.

L'approche pour le développement d'un système sûr n'est pas la simple adoption de toutes les mesures de sécurité possibles, mais est la conséquence d'un équilibre entre les facteurs de risque prévus et les mesures de sécurité.

Avec la mise en place et le développement de réglementations, de recommandations et de lignes directrices internationales, il est nécessaire d'établir un cadre dans lequel tous les aspects de la sécurité des tunnels sont pris en compte. Un tel cadre peut contenir les principaux éléments suivants :

• Critères de niveau de sécurité (règlements et recommandations)

• Infrastructures et mesures opérationnelles

• Critères socio-économiques et coûts-avantages

• Techniques d'évaluation de la sécurité (analyse et évaluation des risques)

• Utilisation des tunnels routiers

• Étape de la vie du tunnel (planification, conception, construction, mise en service, exploitation, rénovation, modernisation)

• Expérience opérationnelle

• État du système de tunnels.

Ces éléments de sécurité sont décrits dans le chapitre 5 "Éléments d'une approche intégrée" du rapport 2007R07 "Approche intégrée de la sécurité des tunnels routiers".

Dans le passé, dans de nombreux pays, la sécurité des tunnels routiers reposait dans une large mesure sur des règlements et des recommandations concernant la conception, la construction et l'exploitation des tunnels routiers : si les prescriptions des textes pertinents applicables étaient respectées, le tunnel était considéré comme sûr. Ces recommandations avaient été élaborées au fil des décennies et trouvaient leur base principalement dans l’expérience acquise quotidiennement dans l'exploitation, y compris à travers les incidents et les accidents.

Toutefois, cette approche prescriptive présente certaines lacunes qui sont particulièrement évidentes dans le cas d'incidents qui se situent au-delà des expériences opérationnelles répertoriées.

Les spécifications techniques de conception définies dans les recommandations permettent d'établir un certain niveau de normalisation et de garantir une performance adéquate des différents systèmes techniques ; mais cette approche ne tient pas compte de l'efficacité des mesures spécifiques, mesures qui peuvent dépendre des spécificités propres à un tunnel donné.

En outre, même si un tunnel satisfait à toutes les exigences réglementaires, il présente un risque résiduel qui n'est pas évident à apprécier et qui n'est pas spécifiquement pris en compte.

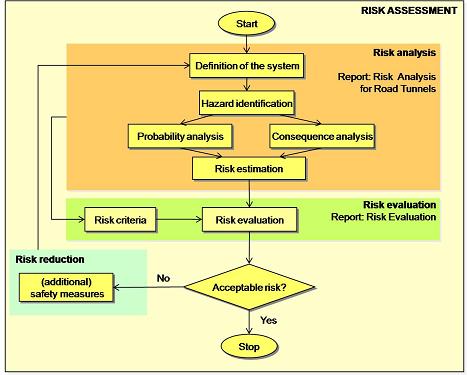

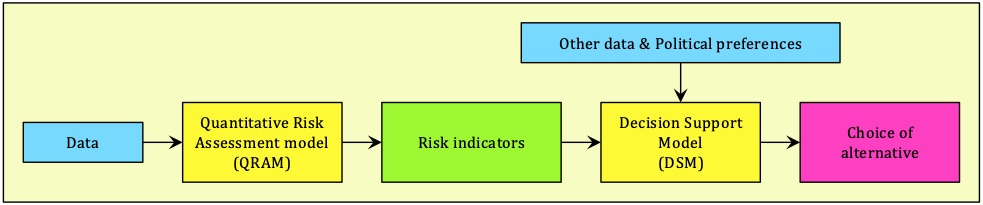

Par conséquent, outre l'approche prescriptive traditionnelle, en particulier pour les systèmes complexes, un complément est nécessaire pour traiter spécifiquement les situations d'urgence : l' approche fondée sur le risque. Les approches fondées sur le risque permettent une évaluation structurée, harmonisée et transparente des risques pour un tunnel donné, y compris la prise en compte des conditions locales en termes de facteurs d'influence pertinents, de leurs interrelations et des conséquences possibles des incidents. En outre, les approches fondées sur le risque permettent de proposer des mesures de sécurité supplémentaires pertinentes en vue d'atténuer les risques. Ainsi, l'évaluation des risques peut servir de base à la prise de décision en tenant compte du rapport coût-efficacité afin d'assurer l'utilisation optimale de ressources financières limitées.

C'est pourquoi les normes de sécurité modernes tiennent également compte de l'évaluation de l'efficacité des mesures de sécurité en se basant sur l'évaluation des risques. Dans l'Union européenne, par exemple, l'article 13 de la directive 2004/54/CE concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels routiers introduit l'évaluation des risques en tant qu'outil pratique pour l'évaluation de la sécurité des tunnels.

Lorsqu'on procède à une évaluation des risques, il est important prendre conscience que la prise de décision concernant les risques est complexe. Alors que l'analyse des risques est un processus scientifique d'estimation et/ou de quantification des probabilités et des conséquences attendues des risques identifiés, l'évaluation des risques est un processus sociopolitique dans lequel des jugements sont portés sur l'acceptabilité de ces risques. Certains critères de risque doivent être établis pour pouvoir évaluer les résultats d'une analyse des risques. Le chapitre 4 du rapport technique 2012 R23 "Pratique actuelle de l'évaluation des risques dans les tunnels routiers" présente des stratégies d'évaluation des risques applicables dans la pratique.

Les dramatiques incendies du Mont-Blanc, du Tauern et du Saint-Gothard (1999 et 2001) ont conduit à une prise de conscience accrue de l'impact possible de tels événements dans les tunnels. La probabilité d'escalade d’un incident en événement majeur est faible, mais les conséquences de ce type incident peuvent être graves en termes de victimes, de dommages à la structure et d'impact sur l'économie des transports.

Une enquête internationale sur les incendies majeurs dans les tunnels se trouve dans le rapport technique 05.16B " Systèmes et équipements pour le contrôle des incendies et des fumées dans les tunnels routiers ", tableau 2.1 " Accidents graves d'incendie dans les tunnels routiers ".

Ces catastrophes ont démontré la nécessité d'améliorer la prise en compte des incidents dans les tunnels, et aussi de les prévenir et de les atténuer. Cela peut être réalisé par la mise en place de critères pour obtenir une conception sûre pour les nouveaux tunnels (ainsi que par une gestion efficace et une éventuelle modernisation des tunnels en service), et qu’en améliorant l’information et la communication avec les usagers des tunnels. Les conclusions tirées de l'enquête menée à la suite de l'incendie du tunnel du Mont Blanc sont que les conséquences fatales pourraient être considérablement réduites par :

• une organisation plus efficace des services d’exploitation et des services d’urgence (procédures d'urgence harmonisées, plus sûres et plus efficaces, notamment pour les ouvrages transfrontaliers),

• plus de personnel qualifié,

• des systèmes de sécurité plus efficaces et

• une plus grande sensibilisation des usagers (automobilistes et camionneurs) sur la manière de se comporter en cas de situations d'urgence.

Après l'incendie du 24 mars 1999, le tunnel du Mont Blanc a dû faire l'objet d'importants travaux de rénovation avant de pouvoir être ré-ouvert à la circulation.

Une description détaillée des incendies du Mont-Blanc, du Tauern et du Saint-Gothard, y compris la configuration d’origine des tunnels, et un guide de l'incident, étape par étape, de la progression de l'incendie et du comportement des exploitants, des services d'intervention et des usagers, ainsi que les leçons à en tirer, figurent dans le rapport technique 05.16B "Systèmes et équipements de lutte contre l'incendie et la fumée dans les tunnels routiers", chapitre 3 "Enseignements tirés des récents incendies" . Les leçons tirées sont résumées dans le tableau 3.5 de ce rapport. Des informations similaires sont données dans le document Routes/Roads 324 "A comparative analysis of the Mont-Blanc, Tauern and Gotthard tunnel fires" (Oct. 2004), p. 24.

Cependant, les événements emblématiques sont heureusement rares et peuvent être limités à des circonstances spécifiques. Ainsi, une analyse systématique des incidents moins graves mais plus fréquents (accidents et incendies) peut fournir une image plus représentative des incidents réels dans les tunnels. L'annexe 5 du rapport technique 2016 R35 "Experience with Significant Incidents in Road Tunnels" présente une étude de 32 incidents réels dans des tunnels choisis au hasard, avec une brève description ainsi que les conclusions et les améliorations importantes qui pourraient être identifiées pour des types d'incidents spécifiques ou pour des tunnels particuliers.

Certains enseignements peuvent être donnés à titre d'exemple, tels que

• le mauvais comportement des automobilistes semble être la cause la plus fréquente des incidents dans les tunnels ; il peut également entraîner des problèmes dans la gestion des incidents (par exemple en perturbant l'accès des services d'urgence au lieu de l'incident)

• en cas d'incendie, les conducteurs essaient parfois de passer à côté du véhicule en feu pour continuer leur trajet, malgré le danger potentiel créé par le feu et la fumée

• les mesures de gestion du trafic - telles que la fermeture d'une voie (par exemple, par des croix rouges) ou la fermeture du tunnel (par des feux d’interdiction) - sont souvent pas respectées si elles ne sont pas renforcées par des dispositifs supplémentaires (par exemple, des barrières pour la fermeture du tunnel)

• les problèmes de communication entre les différents intervenants concernés, qui peuvent être causés par des raisons diverses, constituent un enjeu majeur dans la gestion des incidents

• l'évaluation systématique des incidents individuels contribue souvent à l'optimisation des procédures d'intervention d'urgence ainsi qu’à la coopération et la formation de toutes les organisations impliquées dans la gestion d’un incident

Toutefois, il n'est pas possible de donner des recommandations de portée générale sur la base de ces conclusions, car celles-ci peuvent être différentes en fonction des conditions spécifiques propres à un pays et à un tunnel particulier.

En outre, ce rapport présente des données statistiques actualisées sur les accidents en tunnels (chapitre 3 )et les incendies (chapitre 4) pour de nombreux pays. La base de données utilisée pour les calculs figure respectivement à l'annexe 3 (accidents) et à l'annexe 4 (incendies). Le chapitre 5 fournit des exemples de résultats intéressants tirés d'informations relatives à des incidents réels.

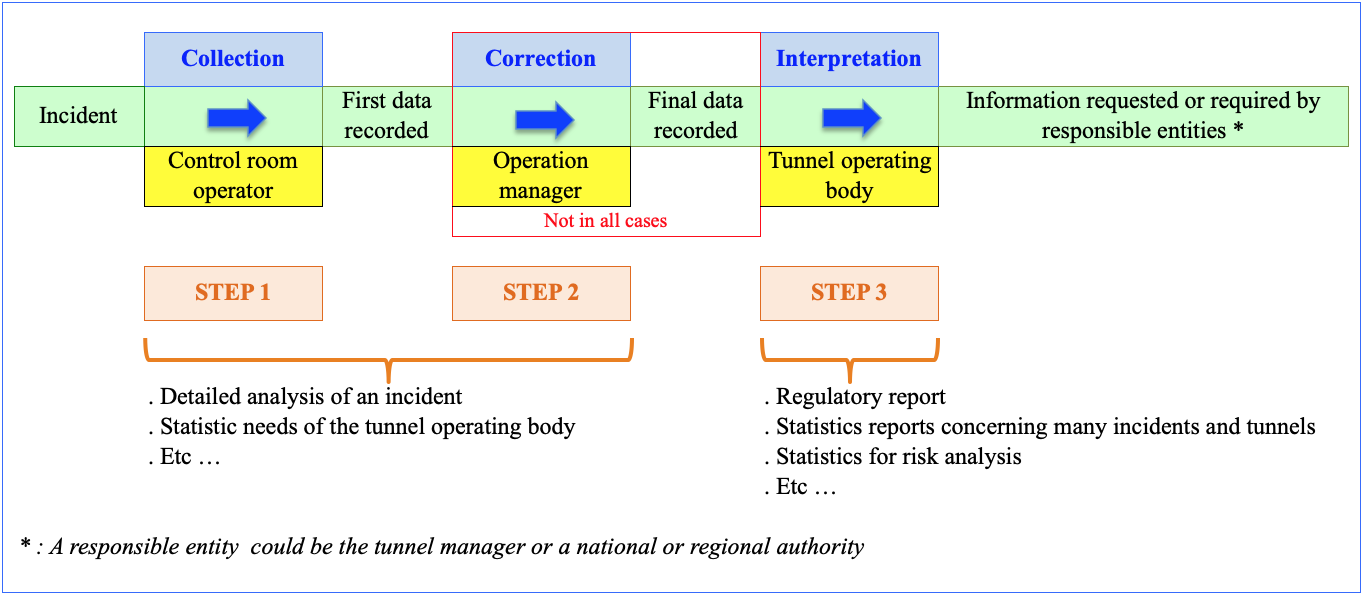

De plus, des informations bien structurées et fiables sur les incidents dans les tunnels sont d'une grande importance en tant que données d'entrée pour l'évaluation quantitative des risques ainsi que pour motiver l'amélioration des systèmes et des procédures de sécurité. Ces sujets sont également abordés de manière systématique dans le rapport technique 2016 R35 "Expérience des incidents importants dans les tunnels routiers".

Les rapports précédents présentent également un recensement statistique des pannes, accidents et incendies dans certains tunnels, ainsi que les leçons à tirer de ces événements pour la conception géométrique du tunnel, la conception des équipements de sécurité et les consignes d'exploitation :

• Rapport technique 05.04B "La sécurité routière dans les tunnels

• Rapport technique 05.05B " Contrôle des incendies et des fumées dans les tunnels routiers, Chapitre 2 "Risque d'incendie et incendies de conception".

• Rapport technique 05.16B " Systèmes et équipements pour le contrôle des incendies et des fumées dans les tunnels routiers " : Chapitre 3 " Leçons tirées des récents incendies " ; Tableau 2.1 " Accidents graves d'incendie dans les tunnels routiers ", Annexe 12.2 " La rénovation du Tunnel du Mont Blanc ".

Une connaissance adéquate des facteurs humains dans le contexte des tunnels routiers permet d'optimiser la sécurité en agissant sur la direction de l'usager, la conception du tunnel et plus généralement l'organisation (organe d'exploitation du tunnel et services de secours). Ce chapitre est axé sur l'interaction entre le système de tunnel et les usagers ; des informations complémentaires sont fournies à la page "Facteurs humains - Exploitants" concernant l'interaction avec le personnel du tunnel et les équipes d'intervention.

L'ensemble du système de tunnels, y compris l'organisation de la gestion des tunnels, joue un rôle important dans la sécurité des tunnels car il détermine ce que les usagers voient ou doivent faire, dans des situations normales et critiques. La nature des règles de circulation, leur respect par les automobilistes et leur application contribuent de manière significative au niveau de sécurité du tunnel. Les propriétés des véhicules qui empruntent le tunnel et les charges qu'ils transportent jouent également un rôle important.

Des mesures supplémentaires (par rapport aux exigences minimales fixées par la directive de l'UE) pourraient être envisagées si l'on se concentrait sur les facteurs humains et le comportement humain en termes de sécurité dans les tunnels. La conception en vue d'une utilisation humaine optimale devrait inclure l'évaluation des capacités et des limites humaines et la garantie que les systèmes et processus résultants qui impliquent une interaction humaine sont conçus de manière à être compatibles avec les capacités et les limites humaines qui ont été identifiées. Les capacités et les limites humaines font référence aux processus physiques, cognitifs et psychologiques qui concernent la perception, le traitement de l'information, la motivation, la prise de décision et l'action.

Les principales conclusions concernant les usagers du tunnel sont les suivantes :

• la conception des tunnels et leur exploitation devraient tenir compte des facteurs humains ;

• Les conducteurs doivent être plus conscients de la manière dont ils doivent se comporter dans les tunnels ;

• un tronçon de route assez long (si possible 150 - 200 m) avant le portail du tunnel ne devrait pas contenir trop de panneaux et de signaux ; les panneaux et signaux nécessaires au point d'entrée du tunnel devraient être strictement limités en nombre ;

• les installations de sécurité du tunnel doivent être facilement reconnaissables, même en circulation normale ;

• les signaux d'alarme doivent être fournis par des sources multiples et redondantes (par exemple, système de sonorisation et panneaux à messages variables)

Fig. 1 : Utilisateur s'approchant d'un tunnel

Les recommandations générales sont présentées dans la section Recommandations générales.

Technical Report 2008R17 "Human factors and road tunnel safety regarding users" traite de ce sujet. Il examine les observations du comportement des usagers du tunnel dans des situations normales et critiques et, d'une manière générale, les principaux facteurs humains qui influencent ce comportement. Le rapport formule également des recommandations de mesures, en plus des mesures minimales requises par la directive européenne.

Technical report 2011R04 "Recommendations regarding road tunnel drivers' training and information" fournit des recommandations à tous les responsables des actions d'éducation et d'information. Le rapport développe des propositions d'éléments pédagogiques pour les formateurs, suivies d'instructions pratiques destinées aux utilisateurs. Le document se termine par un certain nombre de suggestions et de propositions qui peuvent être utiles pour la réalisation d'activités de formation et de communication.

Les principales recommandations méthodologiques à mettre en œuvre lorsque l'on souhaite accorder une attention particulière aux facteurs humains sont les suivantes

1. la nécessité d'intervenir le plus en amont possible dans le cadre des études,

2. l'importance cruciale de la prise en compte des travaux réalisés dans le domaine de l'intégration des facteurs humains et organisationnels dans la sécurité,

3. les avantages des tests pour valider les solutions innovantes susceptibles d'être mises en œuvre.

Le premier point concerne notamment la conception de nouveaux tunnels pour lesquels il est fondamental d'intervenir le plus en amont possible lors des études. Cela permet de mieux prendre en compte les principaux facteurs qui régissent le comportement des usagers dans les tunnels routiers. Parmi ces principaux facteurs, on peut notamment citer les suivants :

• les données relatives au contexte local, par exemple le type de trafic et donc les utilisateurs concernés (habitants, professionnels, abonnés, etc.),

• les éléments contextuels liés aux infrastructures existantes en amont et en aval du tunnel prévu (logique de continuité du tracé),

• d'autres tunnels sur le parcours ou à proximité du tunnel,

• les tunnels transfrontaliers pour lesquels une attention particulière doit être accordée aux stratégies et aux moyens mis en œuvre pour communiquer avec les usagers.

Le deuxième point concerne l'utilisation optimale des connaissances accumulées à ce jour dans le domaine de la sécurité routière en général, et de l'évacuation dans les situations de crise en particulier. Cela peut se concrétiser de deux manières : soit en se référant aux enseignements généraux tirés des travaux menés dans ce domaine (recommandations de l'AIPCR par exemple), soit en associant des spécialistes des sciences humaines (psychologues, experts) au projet. Les enseignements tirés des événements réels ou des nombreux exercices réalisés dans les tunnels montrent que les choix techniques faits par les ingénieurs spécialisés dans les domaines de l'équipement et de la sécurité dans les tunnels ne sont pas toujours les plus appropriés du point de vue du comportement des usagers. L'implication de spécialistes des sciences humaines devrait être envisagée pour les projets les plus importants (tant pour les nouveaux tunnels que pour les rénovations) ayant des enjeux particuliers (tunnels transfrontaliers et/ou particulièrement longs, tunnels de dimensions limitées, structures complexes de tunnels, etc.)

Indépendamment de la participation éventuelle de spécialistes des sciences humaines, il faut évidemment veiller à assurer à tout moment une large consultation de tous les acteurs concernés. En particulier, les services d'intervention doivent être étroitement associés à la conception des équipements de sécurité (une attention particulière doit être accordée aux dispositifs prévus pour l'auto-assistance à l'évacuation des usagers).

La troisième recommandation concerne les tests et essais nécessaires pour valider les choix innovants lorsqu'ils sont considérés comme souhaitables. Lorsqu'il s'avère nécessaire de développer des moyens innovants, les phases d'essais préliminaires ne doivent pas être négligées (essais en intérieur par exemple), ni les essais sur site. Ces essais pourraient être utilement réalisés avec le soutien d'experts en sciences humaines. Leur objectif sera de valider les mesures innovantes proposées avant leur déploiement dans les tunnels.

En conclusion et d'une manière générale, nous soulignons la nécessité de faire preuve de beaucoup de pragmatisme et d'humilité dans ce domaine. Un principe de base consiste à préférer des solutions simples et intuitives chaque fois que cela est possible, en accord avec ce qui se pratique actuellement dans des conditions non confinées. Ce type d'approche garantit que les mesures mises en œuvre sont susceptibles d'être bien comprises et adoptées par les utilisateurs.

Une connaissance adéquate des facteurs humains dans le contexte des tunnels routiers permet d'optimiser la sécurité en agissant sur la direction de l'usager, la conception du tunnel et plus généralement l'organisation (organe d'exploitation du tunnel et services de secours). Ce chapitre fournit des informations concernant l'interaction avec le personnel du tunnel et les équipes de secours.

Figure 1: Poste de commande d'un tunnel routier

Les leçons tirées des exercices et des événements réels ont montré que le comportement de tous les responsables de l'exploitation du tunnel est un facteur décisif pour assurer la sécurité des personnes lors d'un incident.

L'une des questions clés concernant ce sujet est la réaction appropriée du personnel d'exploitation responsable de la surveillance et du contrôle des tunnels. Ils sont les tout premiers à être impliqués dans la gestion de crise des tunnels routiers et leur tâche est d'autant plus difficile qu'ils peuvent à tout moment être amenés à gérer des événements potentiellement graves pour lesquels la probabilité qu'ils se produisent est extrêmement faible. En cas d'incident grave pouvant nécessiter une évacuation, ils utilisent différents types d'équipements dynamiques qui leur permettront d'informer et d'avertir les usagers en temps réel, tout en les incitant à adopter le comportement approprié. Cette question est traitée dans le cadre du programme technical Report 2016R06 entitled “Improving safety in road tunnels through real-time communication with users”. Le rapport décrit comment communiquer des informations aux utilisateurs dans des conditions normales, encombrées et critiques. Il détaille ensuite les différents systèmes qui pourraient être activés afin d'optimiser la communication en temps réel avec les utilisateurs.

Pour réagir de manière appropriée, les exploitants de tunnels doivent être capables de comprendre et de maîtriser des situations parfois complexes, ce qui signifie qu'ils doivent être très bons dans la gestion du stress. Une formation spécifique et appropriée est donc essentielle. La réglementation européenne exige que le personnel impliqué dans l'exploitation des tunnels reçoive une "formation initiale et continue appropriée" (Directive européenne 2004/54/CE - Annexe 1 § 3.1 "Moyens d'exploitation").

Figure 2: Exercice de sécurité dans un tunnel avec les pompiers

Figure 3: Aider les usagers dans un centre d'hébergement

Dans le cas des tunnels transfrontaliers, il convient d'attirer l'attention sur la collaboration nécessaire entre les pays concernés afin d'assurer une excellente coordination entre les équipes de secours dans les situations de crise.

En ce qui concerne l'exploitant du tunnel et les équipes de secours, le technical Report 2008R03 "Management of the operator-emergency teams interface in road tunnels" examine les leçons les plus pertinentes tirées des plus graves incendies de tunnel des dernières décennies. Sur la base de l'expérience et de ces enseignements, le rapport fournit des informations et des recommandations pour les meilleures pratiques.

En ce qui concerne ces acteurs, on peut conclure qu'il est de la plus haute importance pour le personnel des opérateurs et les services d'urgence :

• pour organiser la consultation et la coopération pendant le processus de conception du tunnel,

• d'élaborer des plans d'urgence afin de préparer la protection des usagers du tunnel et les opérations de lutte contre l'incendie, et de tenir ces plans à jour,

• d'organiser des visites de familiarisation dans les tunnels et d'organiser des exercices pour tester la formation opérationnelle,

• de définir les mesures nécessaires pour réduire au minimum le temps nécessaire à la mobilisation des services d'urgence,

• d'organiser l'analyse post-accident, y compris les événements d'importance limitée.

Les marchandises dangereuses sont importantes pour la production industrielle ainsi que pour la vie quotidienne, et elles doivent être transportées. Toutefois, il est reconnu que ces marchandises peuvent présenter des risques considérables si elles sont libérées lors d'une collision, sur des tronçons de route ouverts ainsi que dans des tunnels. Les incidents impliquant des marchandises dangereuses sont rares, mais ils peuvent faire un grand nombre de victimes et causer de graves dommages matériels et environnementaux. Des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir que le transport de marchandises dangereuses soit aussi sûr que possible. Pour ces raisons, le transport de marchandises dangereuses est strictement réglementé dans la plupart des pays.

Le transport de marchandises dangereuses pose des problèmes spécifiques dans les tunnels car un incident peut avoir des conséquences encore plus graves dans l'environnement confiné d'un tunnel que les incidents sur la route.

De 1996 à 2001, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'AIPCR ont mené un important projet de recherche conjoint pour apporter des réponses rationnelles aux questions ouvertes sur le transport de marchandises dangereuses dans les tunnels : Transport de marchandises dangereuses dans les tunnels routiers. La sécurité dans les tunnels, Paris : Éditions de l'OCDE, 2001 ISBN 92-64-19651-X.

Une enquête internationale sur les réglementations relatives au transport routier de marchandises dangereuses en général et dans les tunnels a montré que tous les pays étudiés avaient des réglementations cohérentes pour le transport de marchandises dangereuses sur les routes en général, et que ces réglementations étaient normalisées dans de grandes parties du monde. Par exemple, l'ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) est utilisé en Europe et dans la partie asiatique de la Fédération de Russie. La plupart des États des États-Unis et des provinces du Canada suivent des codes conformes au règlement type des Nations unies. L'Australie et le Japon avaient leurs propres codes, mais l'Australie s'est alignée sur le système des Nations unies.

En revanche, l'enquête a mis en évidence une série de réglementations concernant le transport de marchandises dangereuses dans les tunnels. Les restrictions appliquées dans les tunnels ont montré des variations considérables d'un pays à l'autre et même entre les tunnels d'un même pays. L'incohérence des réglementations dans les tunnels a posé des problèmes pour l'organisation du transport de marchandises dangereuses et a conduit un certain nombre de véhicules transportant des marchandises dangereuses à enfreindre les restrictions.

Dans le cadre de leur projet commun, l'OCDE et l'AIPCR ont fait une proposition pour un système harmonisé de réglementation. Cette proposition a été développée par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU), puis mise en œuvre en Europe en 2007 et dans le cadre de nouvelles révisions de l'ADR.

L'harmonisation repose sur l'hypothèse que dans les tunnels, il existe trois dangers majeurs qui peuvent faire de nombreuses victimes ou causer de graves dommages à la structure du tunnel, et qu'ils peuvent être classés comme suit par ordre de conséquences décroissantes et d'efficacité croissante des mesures d'atténuation : a) les explosions ; b) les rejets de gaz toxiques ou de liquides toxiques volatils ; c) les incendies. La restriction des marchandises dangereuses dans un tunnel se fait en les classant dans l'une des cinq catégories qui sont indiquées par des lettres majuscules de A à E. Le principe de ces catégories est le suivant :

| Catégorie A | Aucune restriction pour le transport de marchandises dangereuses |

|---|---|

| Catégorie B | Restriction pour les marchandises dangereuses pouvant entraîner une explosion très importante |

| Catégorie C | Restriction pour les marchandises dangereuses pouvant entraîner une explosion très importante, une explosion importante ou un rejet toxique important |

| Catégorie D | Restriction pour les marchandises dangereuses pouvant entraîner une explosion très importante, une explosion importante, un rejet toxique important ou un incendie important |

| Catégorie E | Restriction pour toutes les marchandises dangereuses (sauf cinq marchandises à danger très limité) |

La décision d'attribuer un tunnel à l'une de ces 5 catégories peut être basée sur l'évaluation des risques à l'aide d'outils d'évaluation des risques spécifiquement développé pour ce type d'application.

De plus amples informations sur ce sujet sont disponibles sur les sites web suivants :

• Site web des documents de l'ADR 2009 des Nations unies

• Site web du code ADG australien

• Réglementation canadienne en matière de TMD

L'environnement du tunnel a une influence spécifique sur les phénomènes dangereux liés à la circulation routière :

- d'une part, l'espace confiné offre une protection contre divers facteurs susceptibles de provoquer ou favoriser des incidents (par exemple, les conditions météorologiques), ce qui réduit la fréquence des différents types d'incidents

- d'autre part, l'espace confiné aggrave les conséquences des collisions ainsi que des incendies et limite l'accessibilité au site de l'incident, ce qui entrave l'auto-évacuation ainsi que l'intervention des services de secours

Ainsi, dans les tunnels, la tendance est à des incidents moins fréquents, mais (beaucoup) plus graves.

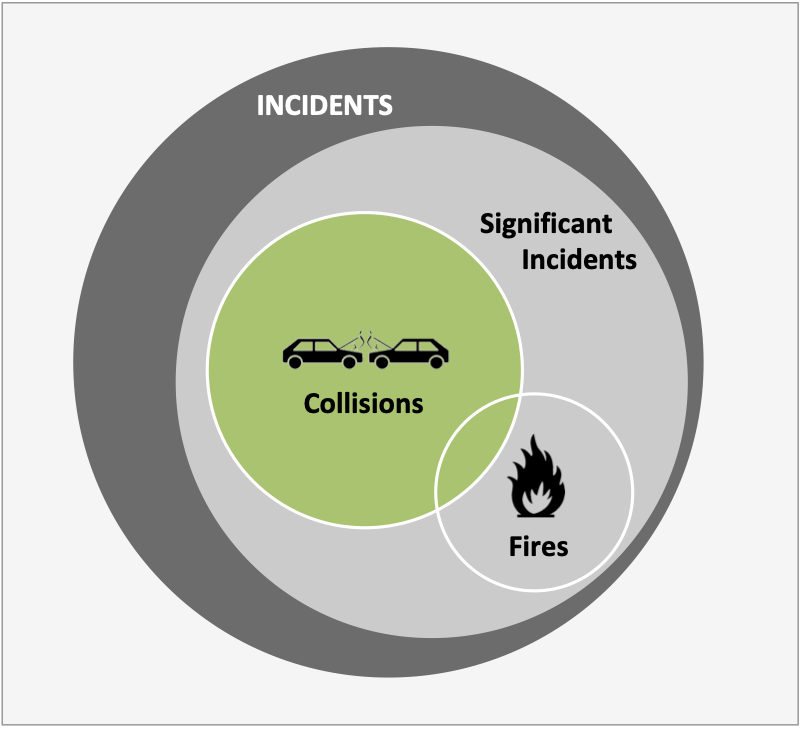

Les études sur la sécurité des tunnels se concentrent généralement sur les incidents significatifs, qui peuvent se transformer en événements ayant des conséquences graves, principalement des collisions et des incendies . En outre, les multiples phénomènes dangereux potentiellement causés par les marchandises dangereuses nécessitent une attention particulière. La disponibilité sans restriction des infrastructures de circulation souterraines étant cruciale pour l'économie et la mobilité, en particulier sur les grands axes de transport et dans les zones à forte densité de trafic comme les grandes villes, les événements susceptibles de provoquer d'importantes interruptions de la circulation sont également au centre de l'attention. Dans ce contexte, les aspects de sécurité ont gagné en importance au cours des dernières années.

L'AIPCR définit le terme "incident" de la manière suivante : Un incident est un "événement anormal et imprévu (y compris les accidents) qui affecte négativement l'exploitation et la sécurité d'un tunnel".

Figure 1: Illustration de la relation entre les incidents, les incidents significatifs, les collisions et les incendies

La notion d’incidents significatifs est illustrée dans la Figure 1.

La sécurité routière est un facteur clé de la sécurité des tunnels routiers. En général, plupart des blessures et des décès décomptés annuellement dans les tunnels sont liés à des collisions qui pourraient également se produire à l’air libre. Toutefois, comme un tunnel est un espace clos, si une collision provoque un incendie ou le déversement de marchandises dangereuses, les conséquences pourraient être bien plus graves qu’à l’air libre. En effet, davantage de personnes que celles directement impliquées dans la collision pourraient alors être exposées par exemple à la chaleur, la fumée, une explosion ou des toxiques. En outre, le tunnel lui-même peut être un facteur causal d’une collision ou en aggraver les conséquences, par exemple en raison des changements de luminosité (effet "trou noir" à l'entrée du tunnel) ou parce que la paroi du tunnel est un "obstacle impitoyable" qui peut aggraver l'impact mécanique d'une collision ou empêcher la réussite d’une manœuvre d’évitement.

Vidéoclip montrant une collision dans un tunnel bidirectionnel et illustrant les effets de l'environnement du tunnel

Pour résumer :

• La prévention et l'atténuation des collisions dans les tunnels routiers (et à proximité) nécessitent une attention particulière par rapport à l’air libre;

• Assurer la sécurité routière dans les tunnels et à proximité est très efficace pour assurer la sécurité générale de ces ouvrages (bien qu'il faille noter que beaucoup, sinon la plupart, des incendies dans les tunnels sont liés aux véhicules et non aux collisions ; c'est pourquoi des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des tunnels restent nécessaires, même dans l'hypothèse où les collisions seraient totalement exclues).

Par rapport à l’air libre, il existe plusieurs facteurs qui peuvent influencer positivement ou négativement la probabilité de survenance ou les conséquences d'une collision dans les tunnels (et à proximité) :

Positif :

• Les conditions environnementales sont mieux contrôlées à l'intérieur des tunnels : absence de pluie, de neige, de glace, de vent, de brouillard, d'avalanches, de chutes de pierres, etc. (mais des changements soudains peuvent se produire aux portails des tunnels).

• Les tunnels peuvent offrir un itinéraire plus court ou plus sûr que les itinéraires alternatifs (comme un col de montagne avec de nombreux virages et de fortes pentes).

• En général, il y a moins (ou pas du tout) de bretelles, d'échangeurs, de carrefours et d'intersections (en revanche, une attention particulière est nécessaire s'ils sont présents dans un tunnel ou à proximité).

• Les piétons et les véhicules lents (comme les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tracteurs agricoles ou d'autres équipements) sont généralement interdits dans les tunnels routiers (ou du moins séparés de la circulation automobile plus rapide).

Négatif :

• Les conducteurs doivent percevoir, analyser et comprendre un environnement de conduite différent.

• En particulier pendant la journée, les conducteurs sont confrontés à des conditions de lumière changeantes lorsqu'ils entrent et sortent du tunnel.

• Les tunnels sont des structures fermées avec un espace confiné qui peut susciter de l'anxiété chez certain conducteurs et un comportement particulier des personnes en cas de collision (qu’elles soient directement ou indirectement impliquées).

• Si la qualité de l'air n'est pas contrôlée et maintenue dans les limites autorisées, le comportement des conducteurs peut en être affecté.

• La proximité d'obstacles fixes (comme les portails de tunnel, les panneaux de signalisation, le plafond, les parois du tunnel) peut avoir des effets perturbateurs majeurs ; en outre, ces obstacles peuvent aggraver l'impact mécanique d'une collision.

• Les mesures de protection typiques des routes à l’air libre (par exemple, les barrières ou autres systèmes d'absorption d'énergie) ne sont pas présentes dans tous les tunnels.

• Les bandes d'arrêt d'urgence sont souvent absentes des tunnels routiers.

• Le caractère monotone des longs tunnels peut diminuer la vigilance du conducteur.

• L'état du tunnel peut entraîner une mauvaise appréciation des alignements horizontaux et verticaux, ainsi que de la distance de sécurité par rapport aux autres véhicules et aux obstacles ; en outre, les parois et le plafond du tunnel peuvent limiter la distance de visibilité des conducteurs en cas de courbes ou de pentes dans l'alignement.

Au total, le gestionnaire du tunnel doit considérer la sécurité du trafic dans un ouvrage en termes de risques et de mesures ; il doit analyser et évaluer les risques (sur la base de critères de sécurité routière et d’autres pour la sécurité générale du tunnel) et il doit envisager, choisir et mettre en œuvre des mesures pour contrôler ces risques. Pour les nouveaux tunnels à construire, cela doit déjà être pris en compte dans la phase de planification et de conception. Pour les tunnels existants, le gestionnaire du tunnel doit évaluer la mise en œuvre pratique des dispositions liées à la sécurité (retour d'expérience, apprentissage à partir d'incidents réels ou de quasi-incidents) et prendre des mesures pour améliorer la situation si nécessaire.

Bien sûr, toutes les causes, comme la conduite en état d'ivresse, l'utilisation de téléphones portables au volant ou l'état technique défectueux d'un véhicule, ne sont pas dans le cercle d'influence du gestionnaire du tunnel. Il en va de même pour les effets des collisions. Cependant, les causes et les effets liés aux tunnels peuvent être des cibles efficaces pour les mesures visant à réduire le risque lié aux collisions.

Le rapport 2016/R35 "Expérience des incidents importants dans les tunnels routiers" , notamment son chapitre 3, contient des informations qualitatives et quantitatives supplémentaires utiles pour l'évaluation des risques de collision dans les tunnels routiers. Au cours du cycle 2016-2019, le GT2 (Sécurité) du CT D.5 (Exploitation des tunnels routiers) a élaboré un rapport "Prévention et atténuation des collisions dans les tunnels" sur l'efficacité (en termes de coûts) des différentes mesures dont dispose le gestionnaire de tunnel pour contrôler les risques de collision.

Parmi les autres rapports utiles sur le sujet, on peut citer

• Rapport 2016/R16 "Garages et protection contre les obstacles latéraux dans les tunnels, pratiques actuelles en Europe" ;

• Rapport 05.04.BEN "Sécurité routière dans les tunnels" (1995).

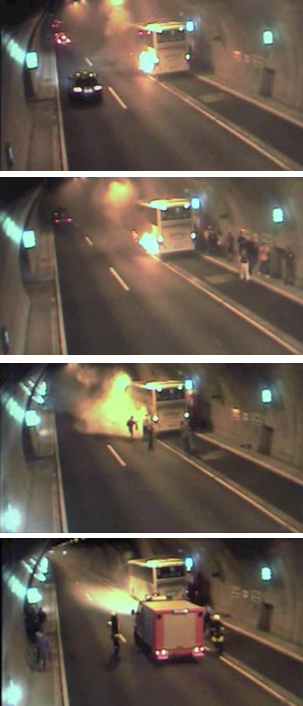

Parmi les dangers possibles à prendre en compte dans les tunnels routiers, les incendies de véhicules sont particulièrement préoccupants car ils ne sont pas très rares et leurs conséquences peuvent être beaucoup plus importantes dans un tunnel qu'à l'air libre si aucune mesure appropriée n'est prise.

Le sujet des incendies en tunnel est souvent dominé par les événements extrêmes qui se sont produits dans le tunnel du Mont Blanc, le tunnel du Tauern et le tunnel du Gothard. Cependant, en réalité, la majorité des incendies de tunnel sont des événements relativement petits en comparaison. Ils peuvent néanmoins avoir le potentiel de se transformer en événements plus graves, en fonction de divers facteurs d'influence. Notamment, l'espace confiné d'un tunnel offre un environnement dans lequel des conditions intenables peuvent se développer rapidement en cas d'incendie. Des séries d'essais d'incendie réel ont été réalisées dans le cadre de divers programmes de recherche nationaux et internationaux afin de confirmer les hypothèses sur la taille et le comportement des incendies ; dans ces essais, l'accent a été mis une fois de plus sur les incendies de grande ampleur avec des taux de dégagement de chaleur élevés.

Il exis

Figure 1 : Série de photos montrant un incendie de bus dans un tunnel bidirectionnel : le bus en feu s'arrête dans une aire de stationnement et les passagers évacuent vers la sortie de secours située en face de l'incendie

On peut distinguer deux types d'incendies dans les tunnels (déclenchés par une collision ou un défaut du véhicule) en fonction de leurs caractéristiques : les incendies résultant d'un défaut du véhicule commencent généralement dans le moteur, le système d'échappement, les roues ou les freins ; rarement dans la charge. Dans la plupart des cas, il s'agit d'incendies protégés par la carrosserie du véhicule qui se développent lentement dans la première phase, puis progressivement dans les phases ultérieures pour aboutir à un incendie complet. Ce type de dynamique de l'incendie favorise son extinction ou le ralentissement de son développement soit par l'utilisation d'extincteurs manuels, de systèmes fixes de lutte contre l'incendie et/ou grâce à l’intervention des pompiers, avant qu'il ne puisse menacer la santé et la sécurité des personnes dans le tunnel. Les incendies après une collision sont souvent accélérés par le carburant (en quantité limitée) qui s'est échappé à la suite de la collision, d'où un développement généralement plus rapide. Les incendies de liquides inflammables, c'est-à-dire les incendies de flaques contenant de grandes quantités de liquides inflammables, sont extrêmement rares et nécessitent le rejet d'une grande quantité de liquide inflammable (à la suite d'une collision ou pour d'autres raisons).

Dans le chapitre 4 du rapport technique 2016 R35 " Expérience des incidents significatifs dans les tunnels routiers ", de nouvelles informations sur les taux d'incendie ont été compilées, basées sur les statistiques d'incendie dans les tunnels de 12 pays. La collecte de données à des fins statistiques nécessite une définition claire des événements qui doivent être considérés comme des incendies. Dans le cadre de ce rapport, la définition du terme "incendie" selon la Direction norvégienne de la protection civile a été appliquée : un incendie est "un processus de combustion non désiré ou non contrôlé caractérisé par un dégagement de chaleur et accompagné de fumée, de flammes ou de rougeoiement".

Il semble qu'un "tunnel moyen" ait un taux d'incendie de l'ordre de 5 à 15 incendies par milliard de véhicules-kilomètres. Cependant, la dispersion des taux d'un tunnel à l'autre peut être très importante car un certain nombre de facteurs peuvent influencer les taux d'incendie enregistrés, par exemple : la conception du tunnel, l'emplacement du tunnel, la géométrie de la route, la surveillance, le niveau technique des véhicules, la régulation du trafic, les limitations de vitesse, la culture de conduite, etc.

Obtenir des informations statistiques sur le type et la gravité des incendies est une question encore plus complexe. C'est pourquoi un avis d'expert est nécessaire, en plus des connaissances et des informations disponibles sur les incendies réels et les essais d'incendie. Sur la base des données de l'Autriche, de l'Italie et de la Corée du Sud, certaines indications sont présentées au chapitre 4.6 du rapport 2016 R35 " Expérience des incidents significatifs dans les tunnels routiers " .

La compréhension du comportement des fumées pendant un feu en tunnel est essentielle pour de nombreux aspects de la conception du tunnel et de son exploitation.. Cette compréhension influencera le type et le dimensionnement du système de ventilation à installer, son fonctionnement en cas d'urgence et les procédures d'intervention qui seront élaborées pour permettre aux exploitants et aux services d'urgence de gérer l'incident en toute sécurité. Une discussion détaillée sur le sujet peut être trouvée dans le rapport technique 05.05.B Contrôle des incendies et des fumées dans les tunnels routiers, Section I "Objectifs du contrôle des incendies et des fumées et la section III "Comportement de la fumée" ainsi que dans le rapport technique 05.16.B "Systèmes et équipements de maîtrise des incendies et des fumées dans les tunnels routiers", section 1 "Principes de base de la progression de la fumée et de la chaleur au début d'un incendie" et section 2 "Concepts de sécurité pour les incendies dans les tunnels " qui, par exemple, analysent en détail l'influence de différents paramètres (trafic, taille de l'incendie, conditions de ventilation, géométrie tunnel) sur le développement d'un incident.

Quelques exemples choisis au hasard d'incendies réels dans des tunnels (y compris une brève description et analyse de l'événement) figurent à l'annexe 5 du rapport technique 2016 R35 "Expérience des incidents significatifs dans les tunnels routiers".

Les marchandises dangereuses ou les matières dangereuses sont des solides, des liquides ou des gaz qui peuvent nuire aux personnes, aux autres organismes vivants, aux biens ou à l'environnement, compte tenu de leurs propriétés chimiques ou physiques. Une substance ou une matière présentant un danger particulier doit être utilisée, manipulée ou transportée en tenant compte des caractéristiques de ce danger. Une substance ou une matière est considérée comme dangereuse lorsqu'elle

- peut causer des dommages aux personnes qui la manipulent,

- peut causer des dommages aux tiers et à leurs biens,

- peut causer des dommages à l'environnement (atmosphère, sol, eau, plantes, animaux, chaîne alimentaire) ;

- peut mettre en danger la sécurité des transports,

- peut causer des dommages au véhicule avec lequel il est transporté.

Une marchandise dangereuse peut présenter plus d'un type de danger et donc plus de risques. Les différents types de danger qui peuvent survenir au cours du transport routier sont codés comme suit

- D - explosivité,

- Inflammabilité F,

- Combustion S-spontanée,

- SR-self réactif,

- Réactif à l'eau,

- O-oxydant,

- P-peroxyde organique,

- T-toxicité,

- I-infectieux,

- C-corrosivité.

Le tableau suivant décrit les dangers présentés par les marchandises dangereuses en fonction de leur classe selon la classification ADR.

Tableau 1 : Classes de dangers des marchandises dangereuses.

|

Numéro de la classe |

Description de la classe |

Description des risques |

|

Classe 1 |

Substances ou objets explosifs |

- peuvent provoquer une explosion non désirée et incontrôlée, - peuvent provoquer une expansion des gaz et générer une onde de choc, - peuvent causer des dommages matériels et physiques, - peuvent provoquer la projection de fragments à grande vitesse et sur de longues distances. |

|

Classe 2 |

Gaz |

- peuvent être inflammables, - peuvent être oxydants ou présenter un risque d'oxydation, - dans les pièces fermées et closes, ils peuvent provoquer une asphyxie sans être perçu, - ils peuvent être toxiques, - s'ils sont sous pression, ils peuvent provoquer une rupture (avec explosion possible du récipient), - s'ils sont réfrigérés (cryogéniques), ils peuvent mettre en danger les tissus humains, ou si la température du récipient augmente rapidement, la pression peut provoquer une explosion ; ces gaz peuvent également être inflammables. |

|

Classe 3 |

Liquides inflammables |

- cause possible d’un incendie. |

|

Classe 4.1 |

Solides inflammables, substances auto réactives, substances polymérisantes et explosifs désensibilisés solides |

- inflammabilité, - transmission du feu, - fumées, - blessures, - dommages. |

|

Classe 4.2 |

Substances susceptibles de s'enflammer spontanément |

Les dangers des substances de cette classe sont liés à leur possible inflammation automatique au contact de l'air et sans cause (étincelle ou flamme) ; au contact de l'oxygène, ils peuvent s'auto-enflammer |

|

Classe 4.3 |

Substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables |

- création de gaz inflammables, - auto-inflammation - feu. |

|

Classe 5.1 |

Substances oxydantes |

- inflammation - le feu - la fumée. |

|

Classe 5.2 |

Peroxydes organiques |

- inflammation facile, - explosion facile, - incendie violent. |

|

Classe 6.1 |

Substances toxiques |

- dangers pour la santé humaine, - tuent lorsqu'elles pénètrent dans le corps par la bouche, la peau et le nez en quelques heures ou quelques jours selon la dose, - haute toxicité. |

|

Classe 6.2 |

Substances infectieuses |

Les substances sont dangereuses car elles contiennent des micro-organismes (bactéries, parasites, virus) qui peuvent provoquer des infections chez l'homme et les animaux ; elles peuvent également contenir des bactéries, des organismes parasitaires ou des virus sans antidote en cas d'infection. |

|

Classe 7 |

Matières radioactives |

Dangers résultant du transport de substances radioactives contaminées A l’air libre, elles peuvent : - causer des dommages environnementaux, - contaminer la peau, - susciter d'autres dangers pour la faune et la flore qui peuvent survenir même après une longue période de temps. Les radiations peuvent affecter les humains de façon externe ou interne : - externe, lorsque la source est à l'extérieur du corps, - interne, lorsque l’intérieur du corps est exposé à des matières radioactives par inhalation, absorption de poussières, lésions de la peau ou des yeux et ingestion. |

|

Classe 8 |

Substances corrosives |

- dommages causés à la peau, aux yeux, aux muqueuses et la nécrose des tissus, - corrosion ou combustion d'autres matériaux. |

|

Classe 9 |

Substances et articles dangereux divers |

- risque pour la santé s'ils pénètrent dans le système respiratoire (amiante par exemple) - source de gaz toxiques en cas d'incendie |

Dans le contexte des infrastructures routières, en particulier des tunnels, la sûreté est comprise comme la préparation, la prévention et la préservation d'une infrastructure routière contre les risques exceptionnels d'origine humaine. Cette définition de la sûreté est complémentaire de celle de la sécurité, qui est définie comme la protection des infrastructures routières contre des événements involontaires tels que les accidents et qui est couverte par des normes pertinentes. Ainsi, la distinction essentielle entre la sécurité et la sûreté est la suivante :

• La sécurité traite des événements couverts par les normes pertinentes, tandis que la sûreté se concentre sur les risques exceptionnels d'origine humaine (événements de faible fréquence et à fortes conséquences) ;

• La sécurité concerne les risques non intentionnels (d'origine humaine et naturelle), tandis que la sûreté se concentre uniquement sur les événements intentionnels (d'origine humaine). Le terme anglais « Security » n’a pas de traduction directe en français dans le domaine des infrastructures routières. Le terme « security » se comprend généralement, de prime abord, comme faisant référence au traitement des évènements du registre de la sûreté. Mais dans son sens strict, il inclue aussi le traitement des événements du registre de la sécurité. Il est donc une combinaison des notions de sécurité et de sûreté française même si son emploi pratique concerne principalement les événements du registre de la sûreté.

Les risques liés à la sûreté qui peuvent affecter l'infrastructure, l'exploitation et les usagers des tunnels routiers sont par exemple le terrorisme, la cybercriminalité, le vol ou les canulars.

Afin d'analyser le niveau de sûreté d'une infrastructure et de décider de la mise en œuvre de mesures de protection, une évaluation de la sûreté doit être effectuée. L'évaluation de la sûreté consiste en une analyse des dangers et des scénarios, en une détermination de la vulnérabilité de la ressource et de ses composants importants (au niveau de l'objet) et enfin en la prise en compte de la criticité du tunnel (niveau du réseau), c'est-à-dire de son importance pour le réseau routier, ainsi qu'en l'examen des interdépendances avec d'autres infrastructures de transport et d'autres secteurs. Afin de classer par ordre de priorité les tunnels devant être renforcés par des mesures de protection, la criticité de la ressource est le critère clé. Il est recommandé de classer les éléments d'infrastructure en fonction de leur criticité avant de décider de l'allocation budgétaire pour les mesures de protection.

En ce qui concerne les mesures de protection qui pourraient être mises en œuvre afin de renforcer la sûreté, il y a généralement un chevauchement important avec les mesures de sécurité (les frontières entre la sécurité et la sûreté ne sont souvent pas claires). Ce chevauchement peut être utilisé pour renforcer à la fois la sûreté et la sécurité et pourrait aider à obtenir le financement nécessaire pour les mesures de protection. Il en va de même pour les mesures déjà mises en œuvre dans les tunnels routiers existants : de nombreuses installations de sécurité structurelles et opérationnelles existantes pourraient être utilisées pour prévenir ou atténuer les événements liés à la sécurité et à la sûreté (par exemple, les caméras (CCTV) ou les systèmes de détection des incidents (IDS)). En général, il est recommandé d'inclure les principes de sûreté dès les phases de conception et d'avant-projet d'un nouveau tunnel ("Sûreté par la conception"). La mise à niveau d'une infrastructure existante par des mesures de sûreté est souvent beaucoup plus coûteuse. Lorsque l'on envisage des mesures de protection pour des structures existantes, il convient de mettre en œuvre des solutions de sûreté à faible budget en particulier ou des mesures présentant des synergies avec la sécurité. En outre, les mesures dites "soft" doivent être prises en compte (par exemple, les mesures organisationnelles, la formation du personnel, etc.)

Pour des informations plus détaillées, voir le rapport technique 2015 R01 "Sûreté des infrastructures routières". Le rapport contient également des références et des liens utiles vers la littérature internationale existante ainsi que des procédures et des outils pour l'évaluation de la sûreté. Quelques exemples utiles de mesures de protection sont également mentionnés dans ce rapport. D'autres résultats de l'AIPCR liés à la sûreté qui pourraient être pertinents sont par exemple

1. La Sûreté et la sécurité des tunnels routiers et des autres infrastructures essentielles (R/R 350),

2. Risks associated with natural disasters, climate change, man-made disasters and security threats (2013R12EN),

3. La mise en place d'un programme de gestion de la continuité des activités au ministère des Transports du Canada-Québec (R/R 370).

Dans le cadre d'une approche intégrée pour la planification d'un système de tunnel (suffisamment) sûr, la conception et l'exploitation d'un tunnel doivent respecter des exigences minimales de sécurité. En outre, des mesures de sécurité alternatives ou supplémentaires peuvent être requises pour diverses raisons, comme par exemple

• pour contrebalancer l'influence de facteurs spécifiques augmentant le risque, comme la congestion fréquente dans un tunnel urbain ou une forte pente dépassant une valeur de référence définie

• pour compenser les insuffisances dans la construction ou l'équipement d'un tunnel existant, par exemple dans le cadre d'un processus de modernisation

La décision de savoir si des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires ou non peut être fondée sur une approche normative ou sur une approche fondée sur les risques

En général, les mesures de sécurité peuvent être regroupées en 4 catégories, selon leur mode d'action et leurs principaux effets sur le risque :

• Mesures visant à prévenir la survenance d'incidents importants - et donc à en réduire la fréquence

• Mesures visant à atténuer les conséquences des incidents importants

• Mesures de soutien à l’auto-évacuation

• Mesures de soutien aux interventions d'urgence .

Les mesures peuvent concerner la structure ou les équipements du tunnel, ainsi que les procédures d'exploitation du tunnel ou les interventions d'urgence . Si le transport de marchandises dangereuses est autorisé dans un tunnel, des mesures spécifiques peuvent être requises. Toute mesure de sécurité supplémentaire doit être intégrée de la meilleure façon possible dans le système de sécurité complexe existant d'un tunnel, en tenant compte de tous les effets pertinents d'interaction.

La prévention est une approche clé afin de minimiser le risque de collisions et d'autres incidents importants dans un tunnel et donc cruciale pour le développement d'un système de tunnel sûr. Les mesures préventives sont celles qui anticipent un scénario dangereux afin de réduire la probabilité d'apparition de situations pouvant avoir un impact négatif sur la sécurité des usagers du tunnel.

Les mesures préventives sont élaborées à l'aide d'activités et de pratiques visant à anticiper, éviter et éliminer les causes possibles d'un événement dangereux.

Les mesures de sécurité en général sont basées sur une prise en compte systématique de tous les aspects du système de tunnel, c'est-à-dire l'infrastructure, l'exploitation, les usagers et les véhicules. Chaque tunnel pose des problèmes de sécurité qui lui sont propres, en fonction de son emplacement, de son tracé, de sa longueur et de sa section transversale, ainsi que des volumes et des schémas de circulation ; les mesures de sécurité doivent donc s'adapter au système de tunnels.

Dans l'environnement confiné spécifique du tunnel, l'incendie et le rejet de substances dangereuses sont les incidents les plus critiques qui sont considérés par rapport aux conséquences catastrophiques qu'ils peuvent engendrer. Pour cette raison, de nombreux objectifs de sécurité sont étroitement liés à ces phénomènes.

Un incendie dans un tunnel peut être la conséquence d'une collision, ou peut être déclenché par différentes autres causes telles que la surchauffe du moteur dans les embouteillages ou sur de longues portions de montée, la surchauffe du système de freinage des véhicules lourds sur de longues portions de descente, ou un court-circuit des circuits électriques.

Si l'entretien des véhicules ne relève pas de la responsabilité d'un exploitant de tunnel (ce qui est typique), plusieurs mesures techniques peuvent être mises en œuvre pour éviter les collisions dans un tunnel.

Tout d'abord, une conception sûre des routes est fondamentale pour minimiser les risques de collision, mais elle ne peut bien sûr pas être mise en œuvre comme mesure préventive supplémentaire dans les tunnels existants. Dans tous les cas, il est fondamental de créer (et de maintenir) un environnement permettant aux conducteurs d'évaluer la situation de la circulation et le tracé de la route et d'anticiper les actions nécessaires qu'ils doivent prendre dans le cadre de leur tâche de conduite pour minimiser le risque de collision.

Dans les tunnels en général, l’implantation d’un éclairage et d’une signalisation routière appropriés sont essentiels. La qualité de l'éclairage des tunnels assure une meilleure visibilité, une densité d'éclairage plus élevée, un effet calmant et, dans les longs tunnels, il peut être utilisé pour rompre la monotonie et maintenir l'attention de l'utilisateur. Un système d'éclairage de bonne qualité devrait réduire ou éviter, en outre, l'effet dit de "trou noir" lorsque le conducteur entrant dans un tunnel doit adapter ses yeux à des circonstances lumineuses changeantes, qui peuvent limiter la distance de vision ou inciter les conducteurs à ralentir. De plus, les aides optiques de guidage sur la voie, telles que les réflecteurs ou les feux de balisage à LED sur la paroi du tunnel, peuvent aider les utilisateurs à percevoir correctement le profil de la route. Le système de ventilation joue également un rôle important pour assurer la qualité de l'air et donc une bonne visibilité à l'intérieur du tunnel.

Les panneaux à message variable (activés par détection) sont également importants pour informer et alerter les usagers sur les situations dangereuses (comme par exemple: la présence d'un objet sur la route, la présence de véhicule arrêtés, des voies fermées, des conditions environnementales difficiles aux entrées du tunnel), pour réduire leur vitesse, pour augmenter leur niveau d'attention et éviter les comportements à risque ou pour fermer le tunnel afin d'éviter la congestion. De ce point de vue, tous les systèmes de surveillance (capteurs, vidéosurveillance, etc.) peuvent contribuer à minimiser l'apparition de situations critiques.

La mise en œuvre de Signaux d'Affectation de Voies (SAV) est essentielle pour le contrôle et la fermeture des voies. Les SAV permettent de diriger les véhicules à l’écart des voies fermées en aval. Les différences de vitesse entre les véhicules sont une autre cause fréquente de collisions. C'est pourquoi une interdiction de dépassement pour les poids lourds ou la mise en œuvre de limitations de vitesse et de contrôles de vitesse peuvent être des mesures efficaces, surtout lorsque la distance de visibilité est limitée. En outre, pour prévenir les collisions par l'arrière - un type de collision assez fréquent - il pourrait être utile de contrôler et de faire respecter une distance adéquate entre les véhicules roulant dans la même direction.

Une mesure préventive efficace est constituée par la maintenance préventive, surtout pour les systèmes liés à la sécurité qui ne sont pas redondés. Cela comprend des inspections, des tests et un nettoyage réguliers des parois du tunnel afin de maintenir des conditions de sécurité adéquates pendant toute la durée de vie du tunnel.

De plus amples informations sur les mesures de prévention des collisions dans les tunnels sont fournies dans le rapport technique 2019R03EN "Prévention et atténuation des collisions dans les tunnels".

En ce qui concerne la fonctionnalité des mesures de sécurité, une distinction claire peut être faite entre les mesures préventives , c'est-à-dire les mesures de sécurité visant à réduire les situations critiques, et les mesures d'atténuation (de protection), visant à réduire les conséquences en cas d'incident évolutif.

Les mesures d'atténuation sont liées à la réduction de l'impact mécanique (par exemple, les barrières de sécurité conçues pour absorber l'énergie afin de minimiser le degré d'impact sur un véhicule et ses occupants), à l'évitement des collisions secondaires (par exemple, en fermant une ou plusieurs voies ou le tunnel) ou à la réduction et au contrôle des conséquences en cas d'incendie dans un tunnel.

La question de la sécurité incendie dans les tunnels routiers a acquis une grande visibilité dans le passé à la suite d'une série d'incendies dramatiques qui ont fait des victimes, causé des dommages structurels majeurs et entraîné de longues perturbations du système de transport, avec un impact important sur les économies régionales. Dans un contexte où les tunnels vieillissants doivent faire face à l'évolution de la composition et du volume du trafic, et où de nouveaux tunnels de plus en plus longs sont construits dans des environnements urbains ou géologiques de plus en plus difficiles, il est primordial d'atténuer efficacement les risques d'incendie et leurs conséquences de grande

Dès lors qu’un incident s’est produit, des mesures de protection efficaces doivent être mises en œuvre afin que les usagers concernés puissent se mettre en sécurité et, en même temps, que tous ceux qui ne sont pas directement impliqués puissent réagir immédiatement afin d’éviter des blessures et des dommages supplémentaires.

Les dispositifs de détection permettent de signaler rapidement un incident de circulation ou des conditions anormales dans le tunnel, ce qui peut entraîner l’arrêt de la circulation. Les dispositifs de vérification et/ou les méthodes de gestion du trafic permettent aux exploitants de tunnels de confirmer rapidement un incident et de mettre en œuvre des scénarios d'intervention pour fermer systématiquement les voies ou réorienter la circulation afin d'éviter des collisions secondaires, et en cas d'incendie, de mettre en œuvre une évacuation sûre et efficace des usagers par des moyens d'information et de communication. En outre, les dispositifs automatiques de lutte contre l'incendie, tels que les systèmes fixes de lutte contre l'incendie, peuvent réduire considérablement les conséquences d'un incendie dans un tunnel en contrôlant le développement du feu jusqu'à l'intervention des équipes de secours.

Un certain nombre de facteurs distinguent un incendie dans un tunnel d'un incendie dans un bâtiment conventionnel. Les conditions d'évacuation des personnes peuvent être difficiles dans un tunnel. Des distances de plusieurs centaines de mètres peuvent être parcourues, de ce fait le temps d'évacuation peut être long. Les incendies peuvent présenter un potentiel calorifique important et être à croissance rapide. La production de fumée peut être intense et les fumées peuvent rapidement toute la section du tunnel. Les incendies dans les tunnels peuvent également provoquer des températures extrêmement élevées, ce qui peut non seulement entraîner l'effritement de la structure, voire son effondrement, mais aussi rendre les efforts de lutte contre l'incendie plus dangereux et plus longs.

La prévention des incendies est bien sûr la première priorité, mais il est essentiel d'intégrer également des systèmes appropriés de détection des incendies et d'intervention qui ralentiront la dégradation des structures, assureront l'évacuation en toute sécurité des personnes, empêcheront la propagation des incendies et faciliteront les efforts de lutte contre les incendies.

Dans un tunnel, la détection d'un incident quelques secondes plus tôt peut sauver des vies et réduire considérablement les dommages et les pertes d'infrastructure. L'identification précoce d'un incendie en cours de développement (par de la détection automatique d’incident (DAI), par des systèmes de détection de fumée ou de chaleur linéaire, etc. ) est un facteur de succès important pour en atténuer les conséquences. En effet, les fermetures à long terme de tunnels endommagés à la suite d'un incendie ont, par le passé, entraîné des conséquences économiques à long terme et un impact considérable sur d'autres parties du réseau de transport. La mise en œuvre de mesures appropriées d'atténuation des incendies peut donc être vitale, même d'un point de vue purement économique.

Outre la conception géométrique d'un tunnel (longueur, section, espacement des issues de secours, etc.), il a été démontré que les mesures les plus importantes pour atténuer les effets des incendies comprennent une surveillance permanente par un centre de contrôle, la mise en œuvre de systèmes de ventilation et de surveillance et des équipements permettant de fermer le tunnel. Les équipements doivent également respecter des exigences de résistance au feu. Enfin, les stratégies de ventilation sont fondamentales, elles doivent être correctement définies afin de pouvoir gérer le contrôle des fumées dans les différentes situations possibles.

Informer immédiatement le centre de contrôle lors de la première phase de développement du feu, mettre en œuvre les actions et les instructions appropriées peuvent permettre d'éviter des situations plus graves. Une rapide remontée d’information au centre de contrôle permet d'accélérer le processus d'évacuation au regard des informations délivrées aux usagers et de déclencher rapidement l'intervention des services d'urgence.

Le rapport technique 2019R03EN "Prévention et atténuation des collisions dans les tunnels" fournit de plus amples informations sur les mesures d'atténuation des collisions dans les tunnels.

L'auto-évacuation décrit la capacité des personnes impliquées dans un incident dans un tunnel à s'éloigner d'une source de danger par leur propre initiative et avoir un comportement approprié. Le retour d’expérience des incendies en tunnel montre que la fumée est le principal danger pour les usagers. La possibilité d'atteindre rapidement une zone sûre, qui n'est pas affectée par la fumée, est essentielle pour atténuer les conséquences de l'incident. C'est pourquoi le principe d'auto-évacuation est un pilier essentiel de la sécurité dans les tunnels en cas d'incendie.

Un incendie dans un bâtiment moderne donne normalement à ceux qui s'y trouvent une possibilité raisonnable de s'échapper vers une zone sûre située à proximité de la zone touchée par l'incendie. Dans un tunnel, les personnes doivent s'échapper de l'endroit où ils se trouvent vers l’une des têtes pour sortir du tunnel. Pour les longs tunnels routiers monotubes sans sortie de secours vers une voie d'évacuation indépendante, une zone de sécurité peut se trouver à plusieurs kilomètres, situation qui ne facilite pas le principe d’auto-évacuation. C'est pourquoi les directives modernes relatives aux tunnels comprennent des prescriptions concernant la distance maximale admissible des issues de secours menant à une zone de sécurité, qui peut être un tunnel d'évacuation, un puits d'évacuation, une sortie à l'air libre ou un second tube de tunnel parallèle. Par exemple, la directive européenne sur les exigences minimales de sécurité de l'annexe I définit une distance maximale admissible de 500 m et les directives nationales définissent souvent des exigences plus strictes.

Les incidents graves qui remettent en cause le principe d'auto-évacuation sont les incendies de véhicules à développement rapide impliquant des véhicules à forte charge d'incendie (principalement des poids lourds avec des charges combustibles) qui sont capables de produire beaucoup de fumée en peu de temps. Cependant, un incendie dans un petit véhicule peut également se transformer en un incendie plus important, par exemple en impliquant plusieurs véhicules.

Dans tous les cas, il est important d'évacuer rapidement. Par conséquent, en plus de fournir un cheminement d’évacuation vers un lieu sûr, des mesures sont nécessaires pour s'assurer que les gens réagissent rapidement et évacuent rapidement par les sorties de secours.

Un examen plus approfondi du processus d'auto-évacuation révèle que le comportement d'évacuation des personnes peut être divisé en plusieurs phases. Au début se trouve la phase de pré évacuation, qui comprend tous les événements précédant le début de l'évacuation et se termine par la décision d’évacuer. Dans la phase suivante, on peut faire la distinction entre une phase de pré-mouvement et une phase de mouvement. Pendant la phase de pré-mouvement, l'utilisateur du tunnel recherche des informations et sélectionne un itinéraire d'évacuation. La phase de mouvement correspond au comportement de l’usager lors de son déplacement jusqu’à ce qu’il atteigne sa cible

Il est donc important de soutenir cette procédure en fournissant des informations pertinentes et en donnant des instructions claires aux personnes - visuellement ou acoustiquement.

En outre, l'auto-évacuation peut être influencée par les paramètres du tunnel et les conditions de circulation. Par exemple, il existe un lien étroit entre l'auto-évacuation et les stratégies de gestion des fumées.

Dans les tunnels à deux tubes fonctionnant avec une circulation unidirectionnelle et une ventilation longitudinale, la ventilation favorise généralement une propagation de la fumée dans le sens de la circulation (le sens initial de la propagation de la fumée due au flux d'air induit par la circulation). La fumée affecte progressivement la partie vide du tube en aval de l'incident. Les personnes coincées dans la circulation derrière l'incident peuvent évacuer vers l'autre tube et ne sont normalement pas affectées par la fumée. Le deuxième tube est normalement fermé à la circulation et peut être considéré comme une zone sûre vers laquelle évacuer. Il existe alors un passage d'évacuation sûr entre les deux tubes. Dans les tunnels unidirectionnels avec un encombrement régulier ou dans les tunnels bidirectionnels, la situation est plus complexe, car les véhicules sont susceptibles d'être bloqués des deux côtés du site de l'incendie ; par conséquent, l'interaction entre l’auto-évacuation et la stratégie de ventilation d'urgence devient plus compliquée. Toutefois, les outils modernes d'évaluation des risques permettent d'étudier ce processus en détail pour des situations particulières, fournissant ainsi des informations précieuses pour optimiser l'interaction entre le comportement humain, les procédures et les équipements techniques.

De plus, un itinéraire d'évacuation abrupt peut également affecter la capacité d'auto-évacuation ainsi que le comportement de propagation de la fumée - c'est pourquoi les tunnels à forte pente nécessitent une attention particulière.

La formation du grand public est importante pour fournir aux usagers des tunnels routiers les connaissances et les compétences nécessaires aux initiatives d'auto-évacuation. Les campagnes et la publicité fournies par les exploitants de tunnels routiers ou les autorités peuvent aider à faire comprendre aux usagers des tunnels routiers le bon comportement à adopter en cas d'urgence. Dans le contexte de l'auto-évacuations, il faut tenir compte des questions particulières concernant les personnes à mobilité réduite - voir le rapport technique 2008R17 "Facteurs humains et sécurité des tunnels routiers en ce qui concerne les usagers".

Nombre de ces sujets sont également abordés dans la section I "Objectifs de la lutte contre l'incendie et la fumée" du rapport 05.05.B , qui comprend une discussion détaillée sur les critères de tenabilité dans les situations d'incendie.

Les mesures d'intervention d'urgence sont un groupe de mesures couvrant la réaction de l'exploitant du tunnel et des services d'urgence et autres organisations à un incident important dans le tunnel nécessitant une intervention au-delà des procédures d'exploitation normales. Comme il existe un large éventail d'incidents différents, les types de mesures requises en réaction sont divers. Par exemple, une simple panne d'un véhicule dans une voie de circulation nécessiterait la fermeture de cette voie (ou de tout le tube du tunnel). Cet exemple montre la complexité du thème "Mesures de sécurité", car cette mesure de réaction à l'incident de "panne" serait également considérée comme une mesure préventive contre les collisions.

Les mesures d'intervention d'urgence sont généralement complexes car elles interagissent avec les procédures de sécurité et les équipements de sécurité du tunnel ainsi qu'avec le comportement humain impliquant les usagers du tunnel, les exploitants du tunnel et les organisations d'urgence. Parmi les dangers possibles à prendre en compte dans les tunnels routiers, les incendies de véhicules sont particulièrement préoccupants car ils peuvent se produire assez souvent, et les conséquences peuvent être plus graves dans un espace confiné. C'est pourquoi il est fondamental que chaque tunnel rende possible les opérations de secours et de lutte contre l'incendie, même si les conditions peuvent être très différentes d'un cas à l'autre.

Alors que les exploitants connaissent assez bien leurs tunnels, les pompiers doivent effectuer un travail tactiquement exigeant dans une situation plus ou moins inconnue, en comparaison aux défis quotidiens de l'industrie et du bâtiment. Afin d’avoir des résultats positifs, il est primordial que les pompiers aient une formation de base aux méthodes tactiques de collecte d'informations, de recherche et de secours et de lutte contre les incendies dans les tunnels.

Le commandement des opérations de secours a besoin de connaissances sur les tunnels et la problématique des incendies en tunnel. Les caractéristiques spécifiques d'un tunnel doivent être connues ainsi les dispositions tactiques et spécifiques d’intervention. Le commandement des opérations doit prendre les bonnes décisions dans une situation très exigeante, en termes d'accès aux informations, de coopération efficace avec l'exploitant du tunnel et d'interaction dans un environnement complexe d'infrastructures et de systèmes techniques de sécurité. Afin de relever ces défis, il est important d'établir des liens de travail étroits entre les exploitants de tunnels et les organisations locales de lutte contre l'incendie afin de partager les connaissances sur les tunnels spécifiques dont ils ont la charge et de tenir les pompiers informés de tous les aspects pertinents pour la sécurité, tels que les changements d'équipement, les procédures opérationnelles, les conditions de circulation, etc.

Exercice de sécurité dans un tunnel avec les pompiers

Une partie du matériel inclus dans ces rapports concerne les caractéristiques spécifiques des tunnels et est traitée dans les chapitres correspondants de ce manuel, par exemple :

• la détection des incidents au chapitre Surveillance / Détection des incidents

• stratégies pour la ventilation d'urgence à la page Stratégies de ventilation et rapport 2011R02 ,

• les systèmes techniques d'atténuation des risques d'incendie au chapitre Atténuation des risques d'incendie

• mesures spécifiques pour les services d'urgence au chapitre Intervention des services d'urgence

Certains tunnels constituent une partie cruciale de l'infrastructure de circulation dans une région ou une ville. Si leur disponibilité est réduite, cela peut avoir un impact majeur sur la mobilité de toute une région. Pour ces tunnels, il est important d'évaluer les conséquences des incidents majeurs - accidentels ou intentionnels - sur la structure et les équipements du tunnel ainsi que le risque de fermeture à long terme du tunnel qui en résulte et d'envisager des mesures de lutte qui peuvent minimiser le temps de fermeture après un incendie dans le tunnel. Les capacités d'intervention d'urgence sont souvent un élément crucial de la protection de l'infrastructure, mais d'autres mesures de protection active et passive doivent également être envisagées.

Un projet de recherche conjoint OCDE/ACIPR (ERS2 project : 1997-2001) a conduit à une enquête sur les mesures qui pourraient réduire la probabilité et/ou les conséquences d'un incident impliquant des marchandises dangereuses dans un tunnel où elles sont autorisées.

Des mesures ont été identifiées et, dans un deuxième temps, on a tenté d'évaluer le rapport coût-efficacité de ces mesures eu égard aux risques liés aux marchandises dangereuses. L'accent a été mis sur l'efficacité des mesures car les coûts sont spécifiques à un projet de tunnel particulier et ne peuvent être évalués à un niveau général.